國際音標字體是用于為全世界所有語言注音的符號系統。國際音標字體遵循一音一符的嚴格標準 ,最初用于為西方語言、非洲語言等的標音。經過多年發展,在中國語言學者趙元任等人的努力下,國際音標逐漸完善,已可為漢語等東方語言注音。

以拉丁字母為基礎,但因人類語音差異很大,有限的拉丁字母遠不夠用,于是就改變字形和借用別的語言的字母的方法來補充。讀音上,為照顧習慣,多數符號以仍讀拉丁語或其它語言的原音為原則。

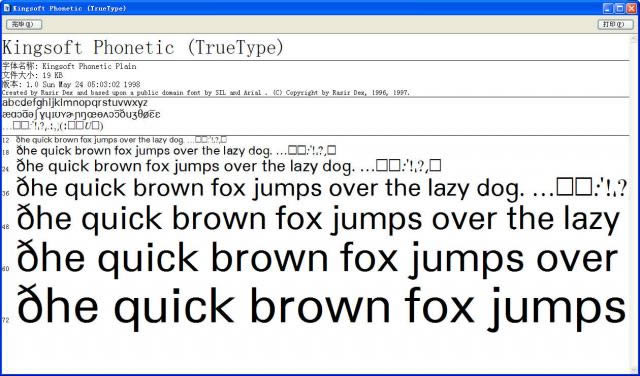

因而,國際音標形式上,以拉丁字母(羅馬字母)的小寫印刷體為主,如:[a、b、c、d、f、g、h、i、j、k、p]等。在不夠用時,以下幾種方法來補充:

(1)拉丁字母大寫印刷體或書寫體(草體)如:小號大寫印刷體[?、?、?、?、?]等;“手寫體a”[ɑ],[?]草體v;

(2)拉丁字母的變形或倒置,如:[?](倒置e);變形[?](卷尾c),[?](右彎尾d),[?](長右腿n)等。

(3)借用其它語言字母,如:[ε](希臘語第5個字母Ε),[θ](希臘語第8個字母Θ)等。

(4)新制字母,如:[?],[?]等。

(5)在字母上加符號,如:[?](加橫的u),[?](纏“腰帶”的l),[?](中間帶點的o),[?](帶斜劃的o),[?](帶軟音符的C)等。

國際音標是英法兩國學者創定的,主要適用于表注印歐語言、非洲語言和一些少數民族語言。它發表后,在歐洲語言學界比較流行。美國人多數仍用他們自己研究美洲印地安語的符號。

漢語方言中的有些音,本表也不能包括,例如,普通話舌尖元音,就是瑞典漢學家高本漢增訂的;吳方言中大多數腭化輔音是語音學家趙元任提出的。

國際音標表內所定的聲調符號只有分為高低的平、升、降和兩個凹、凸調共8種,這對研究描寫聲調語言是不夠的。趙元任提出了聲調的“五度制調符”,發表于1930年的《語音教師》上,被稱為“聲調字母”,它適用于一切聲調語言,已為國際多數學者所采用。漢語普通話的四聲標為[55]、[35]、[214]、[51]已成為常識。

國際音標采用方括弧[],以別于普通字母。

另外,為了記錄的方便,對于一些重要的語音伴隨現象,國際語音學會還規定了一套“形容符號”、“通代符號”和“特別符號”。如:字母上標“ ~ ”為鼻化,強送氣(左上角的小h),“P‘”弱送氣,“a:”全長a,“a。”半長a,“ ** ”輕聲(** )等。通代符號和特別符號不再舉例。

騰訊視頻官方版 | 45.34MB

愛奇藝視頻官方正式版 | 35.10MB

暴風影音最新版下載 | 50.3MB

酷狗音樂2022下載 | 37MB