英國《經濟學人》雜志近日撰文稱,雖然許多科技巨頭和各國政府都在努力發展量子計算,但這項技術有可能遭遇過度炒作,導致其從春天邁入冬天。然而,這項技術潛力確實巨大,所以最終還是會迎來火熱夏天。

以下為文章全文:

事后看來,計算似乎天生要通過電子元件來實現。但實際上,一直到1930年代末期,這一點仍然沒有完全明確。1930年代初,美國工程師范內瓦·布什(Vannevar Bush)開發了一臺機械電腦,由齒輪、滑輪和連桿組成,動力則來自電動馬達的旋轉。他的這臺名為“微分分析器”(Differential Analyser)的機器要占據一個小房間,能夠解開最多18個變量的方程式。

量子計算如今被寄予厚望,即便是當今全世界速度最快的超級計算機也可能被它遠遠甩在身后——至少在解決某些問題時的確如此。但現在,它也處在跟當初的傳統計算機相似的發展時期。

原型已經可以發揮作用,但還無法確定這種設備最終會變成什么形態。例如,重要問題在于:“量子位”(相當于傳統計算機里的晶體管)是否只能放置在一個冷卻至超低溫的超導線圍成的細小圓環中,將離子束縛在磁場內,還是可以依賴于其他的技術。

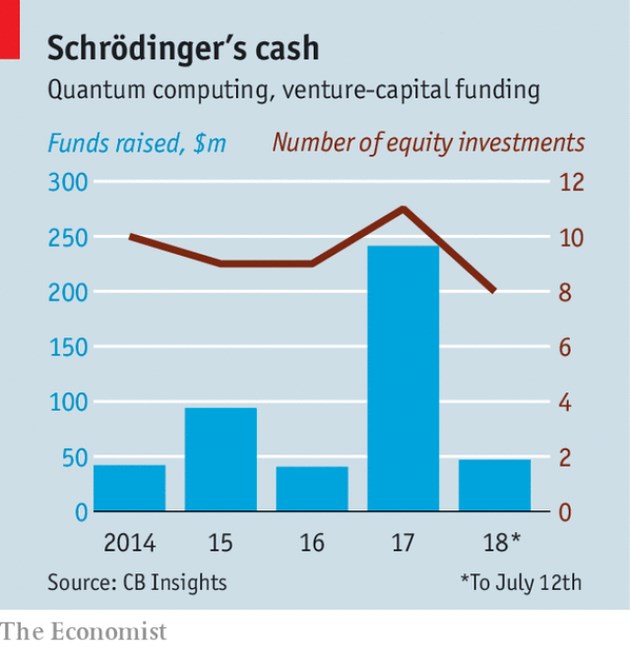

隨著量子計算機逐步發展,由各種各樣軟件創業公司組成的生態系統也開始涌現出來。大型企業、風險投資家和各國政府都在積極投入,為越來越多的新企業提供資金。一家名為“量子計算報告”(The Quantum Computing Report)的網站最近列出了其中的70家公司,他們很多都希望為這種新的設備編寫軟件(超過三分之一都以字母“Q”打頭)。

在這個新興行業中,谷歌、IBM、微軟等科技巨頭卻展開了一場廝殺,希望能把開發者吸引到各自的量子平臺上。有的內部人士已經開始發出警告:這個行業的步子有點過大,甚至預計會因為很多未能實現的承諾而引發“量子寒冬”。

很多人都認為,量子計算引發的興奮之情會成為新一輪炒作周期的起點。但這項技術的確具備巨大的潛力,所以才需要對其加以重視。傳統計算機以“比特”為單位進行“思考”,對應的值不是0就是1。量子位卻具備“疊加態”,也就是可以同時處于兩種“形態”。另外一個重要的量子概念是“糾纏”:量子位可以連接,所以一個量子位上的操作會影響被糾纏的量子位,使得它們的處理能力得到并行控制。

第一項功能可以讓計算機具備巨大的內存。疊加態意味著每個量子位的數據存儲能力可以翻倍。而64量子位計算機足以存儲18 quintillion的數字(1 quintillion是1后面跟20個零)。之后可以通過糾纏來實現光速操作。量子位根據適合某個問題的算法來設置。系統會一直應用量子力學原則,直到它達到能夠代表答案的那個狀態。

要做到這一點是極其困難的。雖然研究人員掌握了配置量子位的藝術,但要讓它們毫無瑕疵地運行仍然難以實現。因為任何的外部影響(例如震動或熱量)都會導致這些精密的設備丟失1和0的疊加態,也就是發生“退化”,所以它們必須完全絕緣(因此就要借助超低溫來放慢原子的移動速度)。

還需要借助其他許多量子位來探測和糾正各種錯誤。由于至少10年內似乎無法獲得大量量子位,所以直到最近,研究人員都沒有思考如何將量子計算機應用于實踐。但在兩年前,當硬件廠商開始開發具備兩個以上量子位的機器時,這種情況開始發生變化。

進入Q時代

IBM在2016年引領了這一趨勢,率先推出了5量子位計算機,之后在2017年推出20量子位計算機。該公司在去年11月發布了最新的“量子處理器”(QPU),總共擁有50個量子位,比英特爾的多出1個。

但這兩款機器都在今年3月被擁有72個量子位的谷歌Bristlecone超過。還有一家名為Rigetti的創業公司最近宣布,他們開發了一款128量子位系統(雖然更多未必意味著更好:有些量子位比其他量子位更容易出錯,而且目前缺乏公認的基準來衡量它們的質量)。與此同時,經典計算機越來越善于模仿量子計算機(最多大概能達到50量子位的水平),因而可以簡化算法和應用的測試過程。

這種發展速度最近獲得了量子力學領域的一位泰斗的贊賞,他就是加州理工學院的約翰·普利斯吉爾(John Preskill)。“擁有50到100個量子位的量子計算機在完成任務時的表現可以超過如今的經典數字計算機。”他在論文中寫道,他將這類設備稱作“嘈雜中型量子”(NISQ,所謂“嘈雜”(noisy)指的是量子位仍然會在某些時候易于犯錯。)

創業公司QxBranch的邁克爾·布雷特(Michael Brett)認為,大公司都在努力探索量子計算機可能給他們帶來什么影響。化學巨頭巴斯夫和杜邦都希望了解這項技術能否幫助其“計算”有用的新材料的結構,例如通過催化劑減少生產化肥所需的能量。包括巴克萊和摩根大通在內的銀行則希望借助這項技術來完成調節組合風險的任務。游戲開發商感興趣的則是利用量子計算讓視頻游戲更加栩栩如生。

由于量子計算人才短缺,企業往往需要借助創業公司的幫助來實現這些工作,所以創業公司就扮演了咨詢師的角色。這也給這些新的公司帶來了收入,讓他們獲得知識產權,以便在日后開發真正的軟件。Zapata Computing就是一個典型例子:這家從麻省理工學院分拆出來的公司由多位博士組成,他們開發了許多書面形式的程序。用他們的老板克里斯多夫·薩沃伊(Christopher Savoie)的話說,這“就像是活頁樂譜”。

量子收獲

這個領域獲得了風險投資公司的大量資助,去年的投資額接近2.5億美元。科技公司也在投入大量資源。IBM在該領域的研究時間最長。該公司研究部門全球總監阿文的·克里施納(Arvind Krishna)認為他們所做的工作堪比該公司在1960年代為大型機開發市場。

IBM從1970年代開始啟動量子研究,2016年將5量子位計算機引入線上,好讓其他人也能使用其編寫程序(他們稱之為“Q體驗”)。IBM之后又為程序員設計了工具,幫助麻省理工學院制作了在線量子課程,還創建了一個由企業和其他大學共同組建的網絡來探索實際應用。

▲2014-2018年,風投對量子技術的投資案例數和投資金額

競爭對手也不甘落后,谷歌上月推出Cirq軟件工具套件。Rigetti也把一臺配備16量子QPU的計算機放上網。另外一家硬件公司IonQ開發了一臺捕獲離子機器,可以簡化編程過程。然后還有微軟。用該公司量子計算部門負責人托德·霍爾姆達爾(Todd Holmdahl)的話說,他們也跟IBM一樣也開發了一套“端對端”系統。這家軟件巨頭同樣提供了一套“量子開發工具包”,甚至還包括一套名為Q#的專用編程語言。但任何用其編寫的代碼都需要在模擬軟件中運行幾年時間。微軟的量子計算機仍在推進,因為該公司把賭注壓在一種未經檢驗,但錯誤傾向卻低得多的“拓撲”量子位上。

IBM、谷歌和微軟都在為各自的平臺大舉吸引開發者和應用。IBM著重強調Q體驗的使用量:他們目前擁有9萬多用戶,共計運行了500萬次實驗,發表110篇論文。谷歌量子計算業務負責人哈特穆特·內文(Hartmut Neven)則表示,該公司的工具包瞄準了“專業編程人員”。他堅稱自己的團隊很快就會實現“量子超級霸權”,也就是說,他們會證明量子計算機能夠比經典計算機更快地解決問題(但批評人士認為這只是噱頭,因為他們解決的問題可能跟實際應用關系不大)。微軟則將量子工具與其他編程軟件密切整合起來,方便經典計算機的開發者使用。

無論結果如何,都沒有一家硬件公司能在短期內最終成為其他企業的數據中心,更不用說是成為人們的桌面了。相反,量子計算機將在谷歌、IBM和微軟經營的云計算中找到自己的家(當然也包括亞馬遜和阿里巴巴,只不過他們的量子計算項目規模較小)。由于這些量子計算機在幾年時間內只能擅長某些具體的任務,所以這些企業還是希望將其當做“加速器”來使用,在有特定需求的情況下再對其加以利用——效果類似于那些配有超高速人工智能芯片的電腦。

除了這些公司,只有政府機構才有可能在今后幾十年內擁有自己的量子計算機。各國軍方和情報機構一直都在資助這一領域,今后也有可能繼續采取資助。他們擔心,量子計算機有朝一日可能會破解如今最強的加密算法,所以誰先掌握這項技術,便可率先破解機密通訊信息或入侵銀行系統。

與人工智能一樣,中國也希望在量子計算領域引領世界。中國已經宣布斥資100億美元建設一個國家級量子科學實驗室,將在2020年正式投入使用。這也促使美國成立了一個“國家量子項目”,部分觀察人士將其與美國1940年代的核計劃相提并論。歐盟也在2016年啟動量子研究項目,并給予超過10億美元的資金支持。

政府資金的涌入導致一些風險投資家抱怨自己遭到排擠。但市場上充斥的興奮之情也導致人們擔心該領域最終會遭到過分炒作——就像1970和1980年代的人工智能一樣——并因此陷入“寒冬”,導致其長期失去資金來源和人們的關注。

有些創業公司認為幾年內就會出現衰退,所以現在開始對沖風險。Heisenberg Quantum Simulations聯合創始人邁克爾·馬薩勒(Michael Marthaler)希望他的公司能夠確立穩固的地位,為“過冬”做好準備。其他觀察人士則警告稱,倘若量子計算技術轉向出人意料的方向,目前撰寫的很多軟件可能過時。

但即使量子計算從春天進入冬天,夏天最終到來的概率仍然很大。這在以前經常發生。借用經濟歷史學家卡洛塔·佩雷茲(Carlota Perez)發明的概念,革命性的技術總會經過一段“鍍金時代”,此時通常會伴隨著泡沫的興起,最終還是會進入廣泛部署的“黃金年代”。我們沒有什么理由認為量子計算會脫離這個路徑。

相關文章

相關軟件

騰訊視頻最新官方版

騰訊視頻官方版 | 45.34MB

愛奇藝視頻官方正式版

愛奇藝視頻官方正式版 | 35.10MB

暴風影音最新版下載

暴風影音最新版下載 | 50.3MB

酷狗音樂2018最新版下載

酷狗音樂2018下載 | 37MB