攝影本就是玩弄光影的藝術形式,如果你學會了如何控制光線,那拍出來的照片大抵也就不會差到哪里去。所以我們在知道了傳感器的“性能局限”之后,下一步就是要學會如何“控制”光線。

主動選擇合適的光影范圍

簡單來說,由于傳感器的性能問題,我們在“記錄”某個場景的光影層次時,總是無法記錄完全,而拍照設備能夠覆蓋的光影范圍,我們就稱之為“動態范圍”。

傳感器的記錄范圍是有限的

既然動態范圍是有限的,我們就得好好去利用。利用的方式有積極與消極兩種:積極的方式是通過補光減光以壓縮眼前場景的明暗比,以達到所需細節能完全被相機記錄的目的,只是這種方式費時費力費錢,一般只用于專業攝影;另外一種消極的方式則是主動選擇最合適于表現主題的光影范圍,即使其他部分細節沒有能完全記錄下來,也無礙于基本主題的表達。而這種方式,就是手機上最為常用的曝光技巧了。

主動控制范圍的方法

所謂的“主動選擇合適的光影范圍”,其實就是控制好“曝光”,也就是控制好ISO、光圈、快門時間這三大曝光要素了。如果還有朋友不太明白這三大要素是什么東西,可以看下面的一段注解。當然,了解的朋友跳過就好。

曝光三要素

ISO代表的是相機傳感器對光線的“敏感程度”。ISO越高,在同等條件下相機能夠捕捉的光線越多,照片也就越“亮”。光圈是鏡頭上所開的一個孔。“孔“越大,那么進入的光線就越多,照片就越亮。快門時間則是傳感器持續記錄光線的時間。快門時間越長,則照片越亮。

如果拿人眼作為類比的例子,那么ISO就相當于視網膜上感光細胞的數量,數量越多,單位時間內捕捉到的光信息就越多;光圈就相當于瞳孔的大小。瞳孔越大,單位時間內進入視網膜的光線就越多,所以人眼一般在陽光強烈的時候會變小以減少攝入視網膜的光線;快門速度,姑且可以理解為眼皮一閉一睜的持續時間,持續時間越長,則進入人眼的總光量就越多。

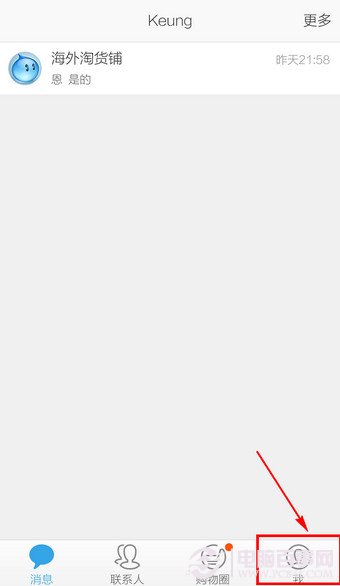

這三個參數共同限制了能夠進入照相系統的光線強度,所以絕大部分學習攝影的朋友第一個要學會的就是如何配置這三者的關系。但在手機上來說,大部分人采用的都是自動曝光模式,也就是通過傳感器測得要拍場景的光線強度,然后通過一定的算法自動計算出合適的三個要素,并不需要人親自動手。

而且手機攝像頭一般采用的都是固定光圈,所以一般算法決定的也就是ISO與快門時間的組合。雖然自動曝光模式簡單易用,讓每個人都能夠順利得拍照,但實際上自動測光模式也有著先天的缺陷。

愚蠢的自動測光模式

如果要弄清楚自動測光模式的問題,我們就要從最基礎的測光過程來理解。攝影是記錄光線,而這些光線則大多是從被攝物體上反射過來,這些物體里有像“雪”這樣非常白、反射率很高的;也有像“煤炭”這樣很黑、反射率很低的。兩者的反射率不同,所以人眼所看到的灰度也就不同,但是測光算法卻是一個固定的黑箱,它只能夠依照測得的光線強度進行一個固定的還原,這么說比較抽象,我們來看看下面這幅圖。

18%中性灰