AMD R9 Nano神卡深度評測 15厘米的奇跡!

發表時間:2023-07-30 來源:明輝站整理相關軟件相關文章人氣:

[摘要]2015年6月24日,AMD新一代旗艦顯卡Radeon Fury X正式發布,除了“4K旗艦”、“DX12”、&...

2015年6月24日,AMD新一代旗艦顯卡Radeon Fury X正式發布,除了“4K旗艦”、“DX12”、“原生水冷”等標簽外,其更大的意義在于HBM顯存的成功啟用。

和傳統的DDR5顯存相比,HBM顯存不但讓單顆位寬從32-bit一舉躍升至1024-bit(總位寬從384/512-bit提升至4096-bit),徹底消除帶寬對于GPU性能發揮的影響,同時它可以與GPU整合封裝,進一步釋放PCB電路板,讓顯卡可以做的更小。

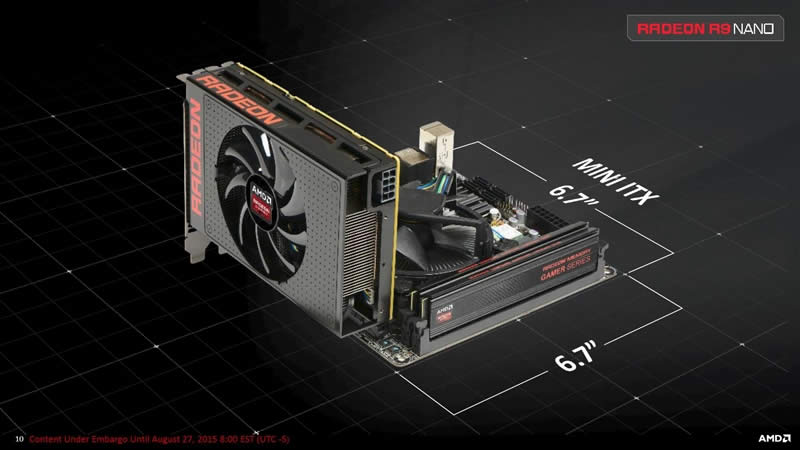

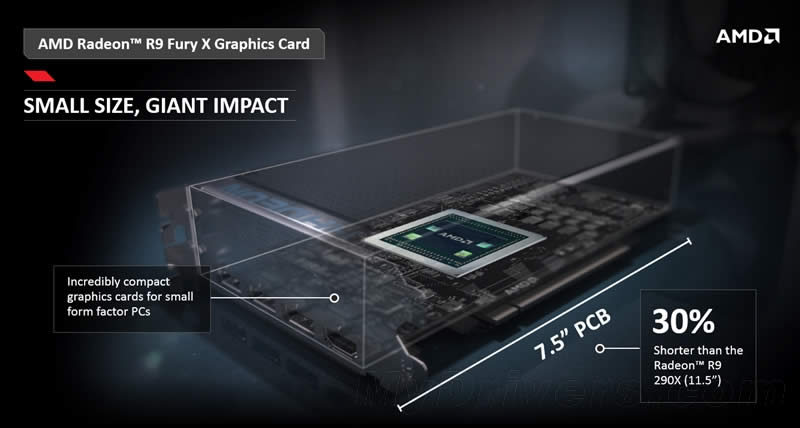

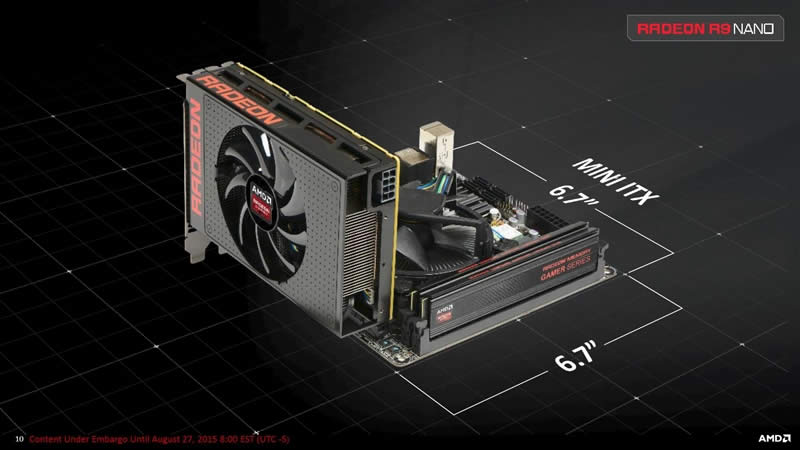

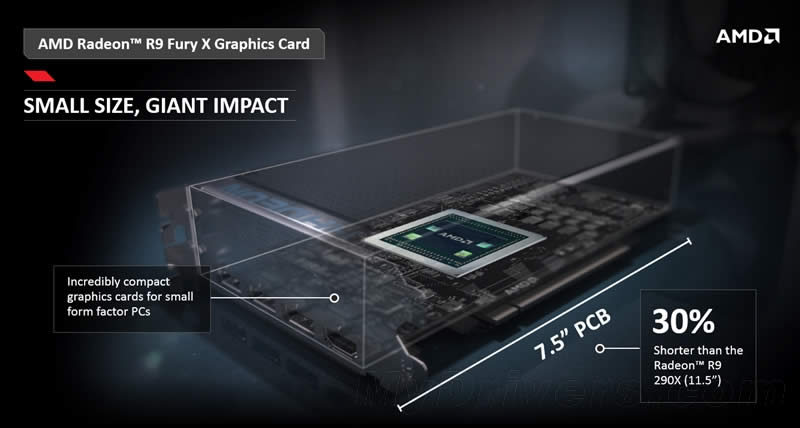

19.4厘米,這是Fury X的長度,和上一代旗艦R9 290X的29.2厘米相比直接縮短了30%,是顯卡行業的一次壯舉,然而HBM的潛力不止于此,AMD的野心也不止于此,他們希望進一步壓榨新技術,讓旗艦卡可以做的更加精悍。

于是便有了我們今天的主角——Radeon R9 Nano,在保留Fury X 4096個流處理器、4GB HBM顯存等全部規格的基礎上,長度縮減至15.2厘米。R9 Nano的整卡功耗也只有175W,相比Fury X降低近40%,這使得普通風冷散熱、單8針電即可滿足。

這些參數無不在挑戰顯卡的極限,讓旗艦級顯卡進入HTPC領域成為可能。

Radeon R9 Nano官方指導價為649美元,國內市場上建議零售價為5099-5299元人民幣。在相同價位段上它所面臨的對手是GTX 980,根據此前測試數據,Fury X可以戰勝GTX 980甚至和GTX 980 Ti不相上下,那么保留幾乎全部規格的R9 Nano在這場較量中能有怎樣的表現將十分值得我們期待。

【小尺寸之王:完整的Fiji XT核心】

【小尺寸之王:完整的Fiji XT核心】

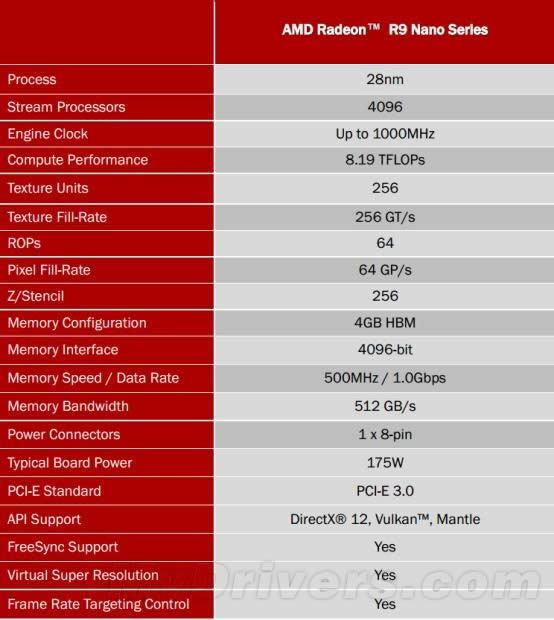

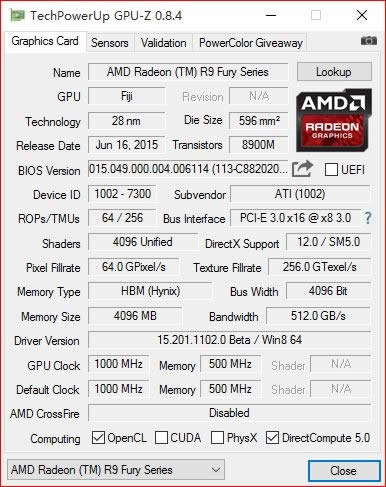

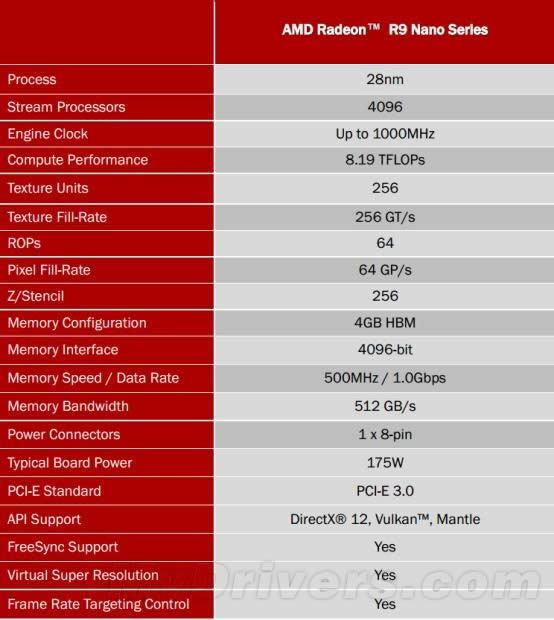

R9 Nano采用完整的Fiji XT核心,晶體管數量高達89億,大幅超越上一代R9 290X Hawaii XT的62億,核心面積達到了596平方毫米。

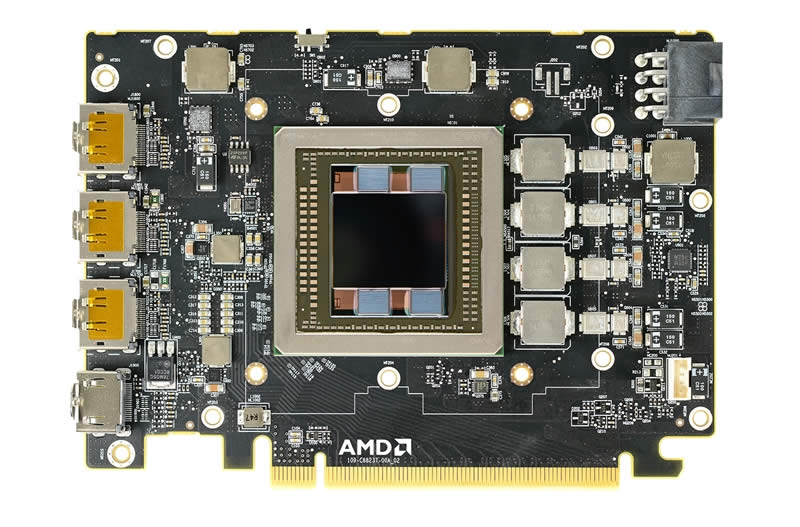

當然這和整個封裝的面積比起來還不足為道,由于四顆HBM顯存以及中介層的加入,整個封裝面積達到了3025平方毫米,可謂是一顆“龐然大物”。

從架構層面上看,R9 Nano仍采用GCN架構,只不過代號升級到了1.3,具體有哪些升級我們沒有拿到詳實資料,個人推測它對于DirectX 12的支持度會更高一些。

雖然理論上AMD這些年并沒有研發出新架構,但GCN的確實還有很大潛力可挖,比如最近一段時間十分熱門的話題就是:GCN內部的ACE異步引擎以更高的硬件效率支持著DX12,NVIDIA麥克斯韋架構則只能通過驅動軟件層面來配合,因而效率差異明顯,導致AMD DX12性能十分惹眼。

在具體參數方面,R9 Nano具備4096個流處理器,256個紋理單元以及64個光柵單元。根據官方給出的數據,R9 Nano的核心頻率最高可達到1000MHz,但我們感覺這個數值可能不會長時間維持,否則很難將功耗控制在175W以內。

R9 Nano顯存控制器方面仍然是八組,每兩組對應一顆HBM顆粒,每組控制器對應512-bit,總位寬高達4096-bit,是上代旗艦R9 290X的8倍。如果算整體帶寬的話,由于HBM的顯存頻率為500MHz(等效1024MHz),因此總帶寬為512GB/s。

簡單來說,除了頻率略有降低,R9 Nano幾乎就是另外一個Fury X。

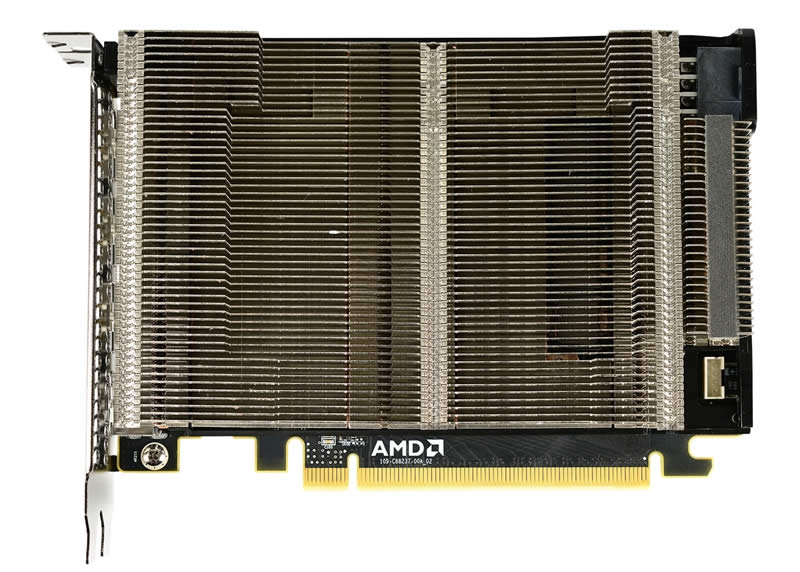

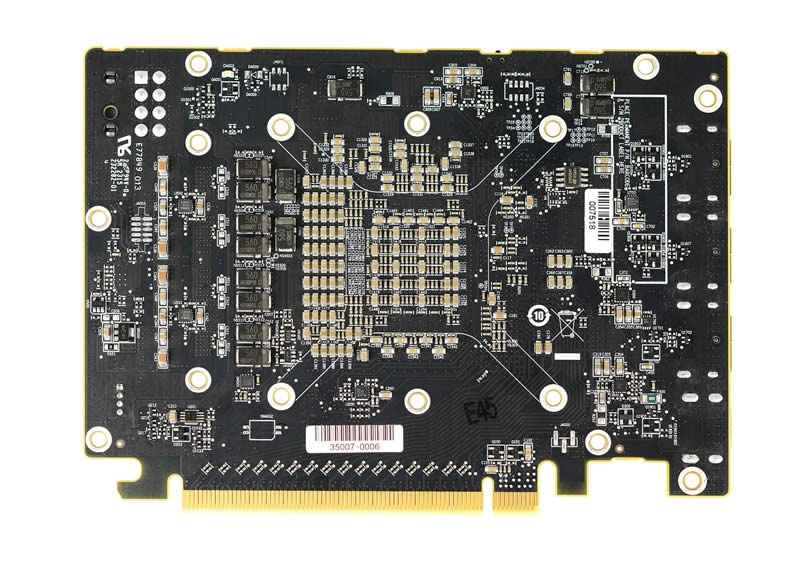

【R9 Nano拆解:小身材大能量】

R9 Nano顯卡最大的亮點在于其秘密的身材,因此下面我們開啟美圖Show Time環節,一同欣賞下小身材與大能量的結合。

Radeon R9 Nano顯卡給人的第一印象除了小巧之外,手感也相當不錯,黑鎳鋁鏡面光澤處理的外骨骼、黑色柔軟觸感紋理側板、多件式鋁鑄結構的承接。

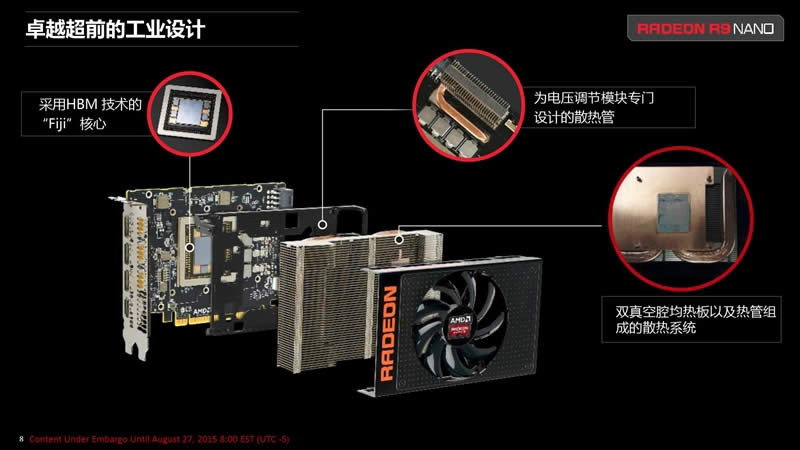

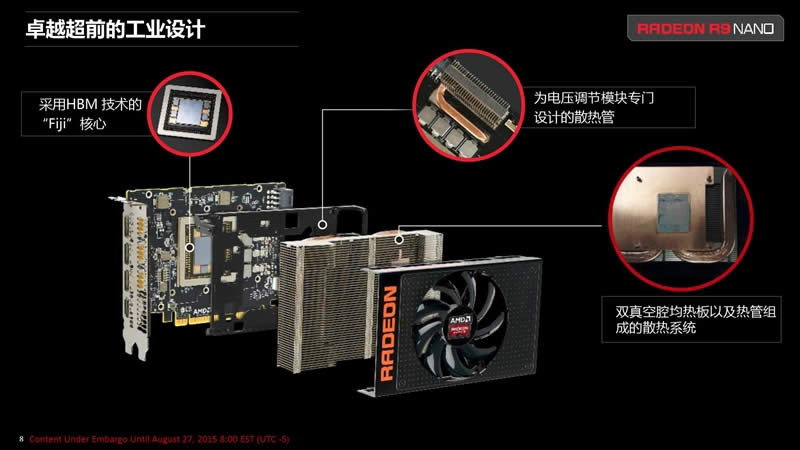

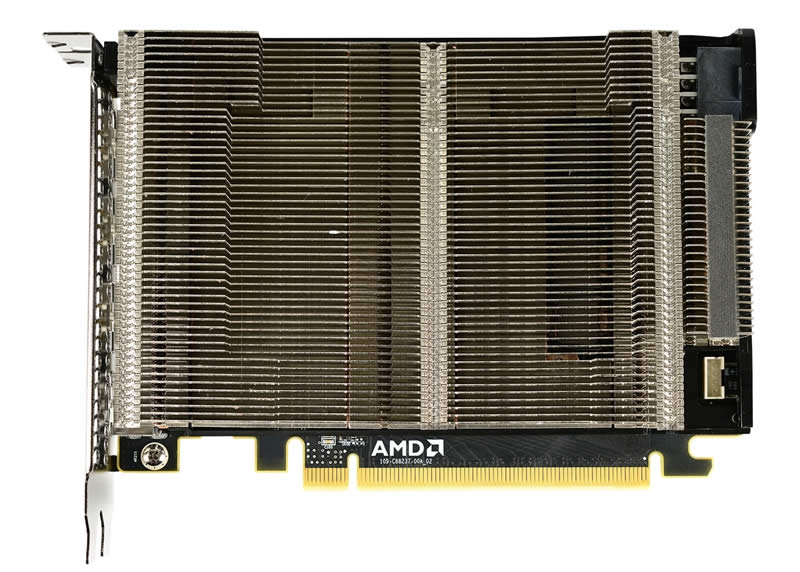

和Fury X不同的是,R9 Nano由于功耗得到了有效控制,只需風冷散熱器即可滿足,因此在顯卡正中間的位置我們可以看到一顆黑色風扇,與整體配色保持一致。

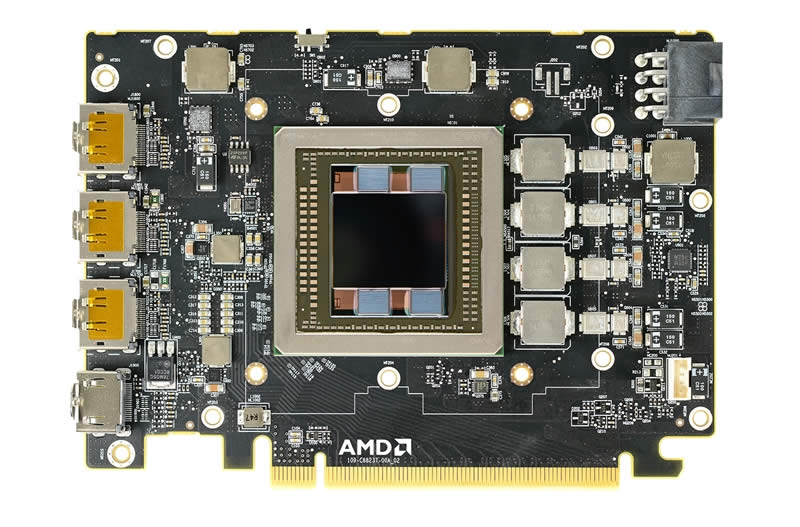

由于體格的限制,R9 Nano并沒有配備傳統DVI接口,由三個HDMI、一個DisplayPort的組合代替,這也是如今的大趨勢。

另外,R9 Nano顯卡采用的是單8針輔助供電接口,對于供電的需求進一步降低。

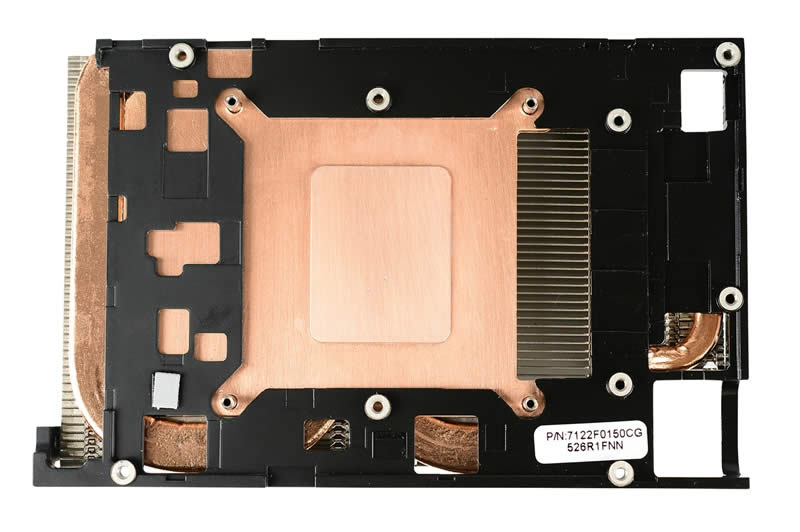

拆開散熱器后我們可以看到內部封裝,四顆HBM顯存圍繞在Fiji XT核心四周,其余位置則是一些供電元件。

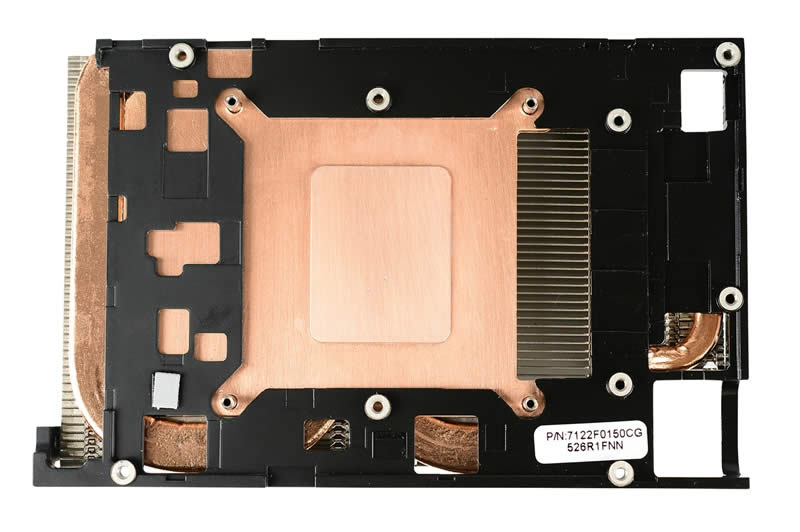

散熱鰭片覆蓋了整個PCB,熱管被安置在了一側,黑色背板可以同時起到加固與輔助散熱的效果。

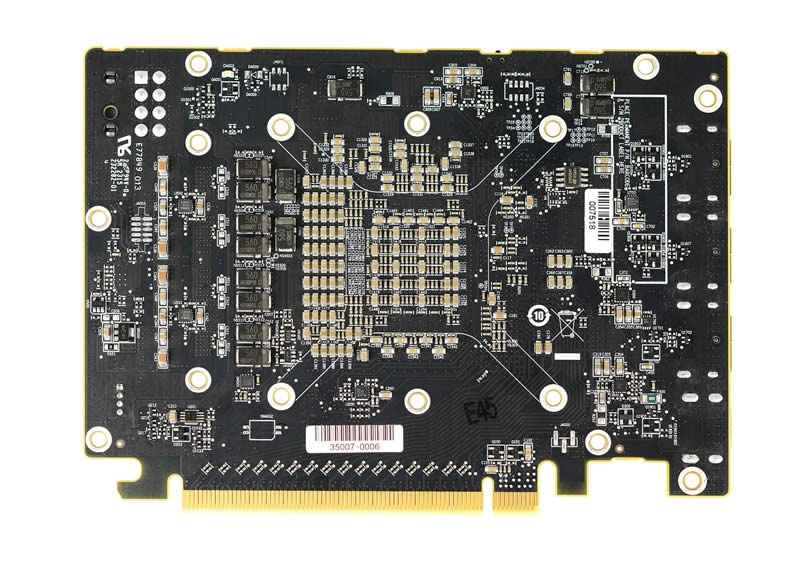

PCB背面同樣令人印象深刻,因為空間有限,布局十分緊湊。

整體來看,Radeon R9 Nano顯卡充裕地利用了15厘米長的PCB,無疑是一款充滿美感的產品。

【R9 Nano官方高清圖賞】

除了規格龐大,R9 Nano最吸引廣大玩家的,莫過于其小巧、精湛的外觀,接下來我們就來一波官方高清圖賞。

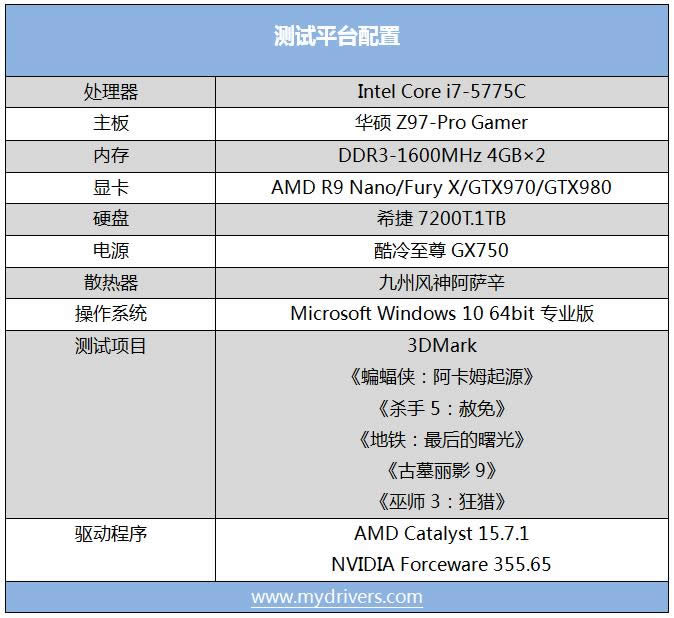

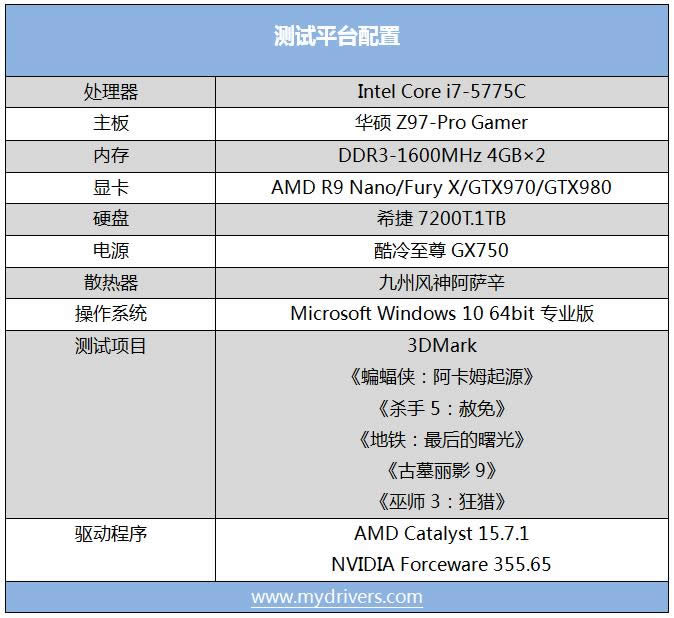

【測試平臺配置】

軟硬件安裝完成以后,正確的測試方法是:開機進入到桌面上以后,待系統準備就緒后,才開始運行測試(關閉UAC、屏幕保護程序、系統還原、自動更新等對測試得分有干擾的系統任務)。

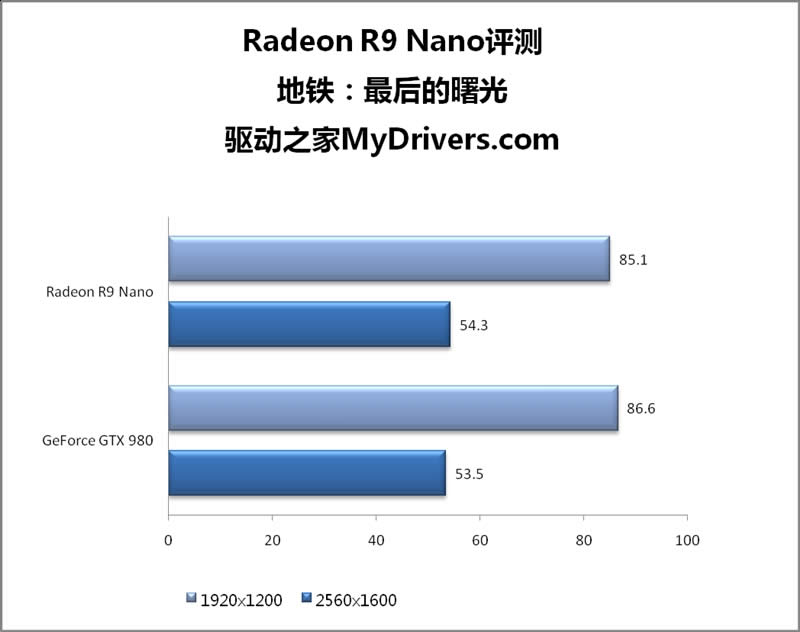

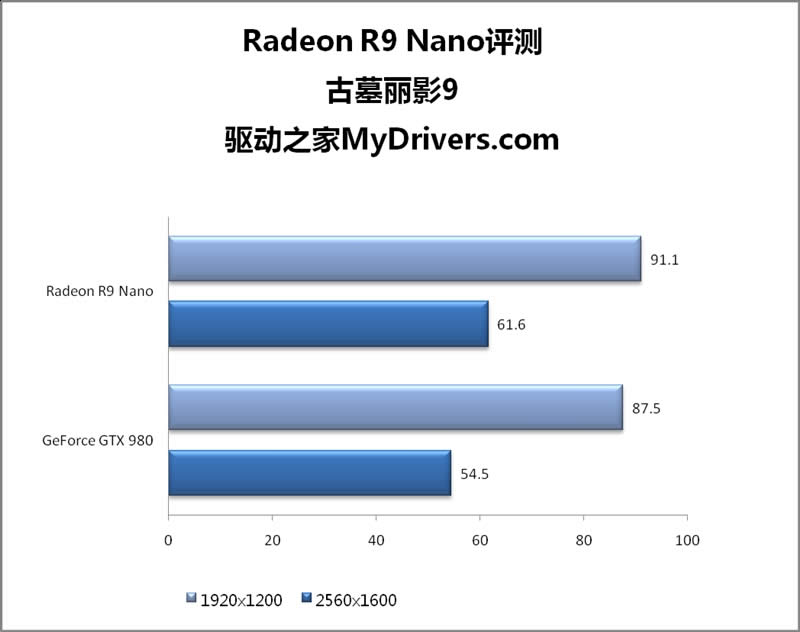

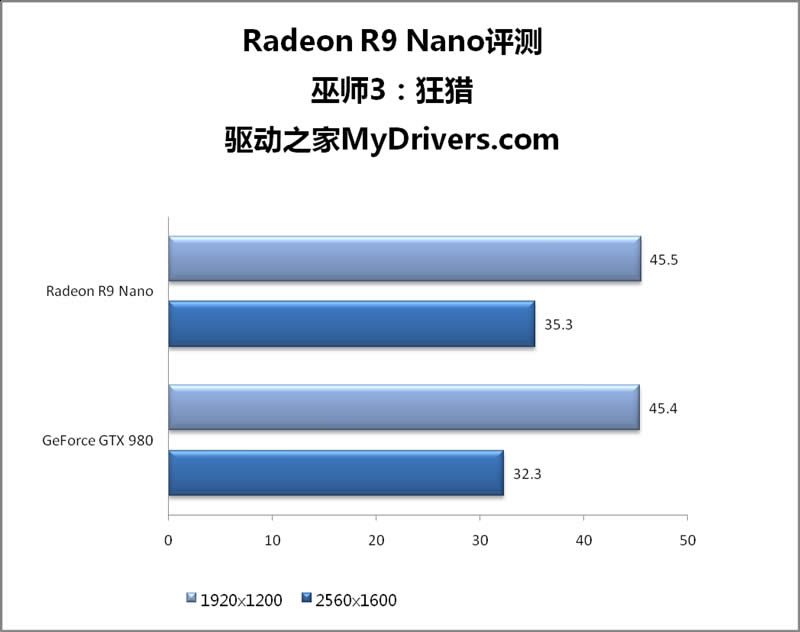

所有測試項目都運行三遍,在測試成績穩定、可靠的情況下,我們以其中最好的一次成績為準。其中游戲部分我們分別測試了1920×1200和2560×1600兩組分辨率。

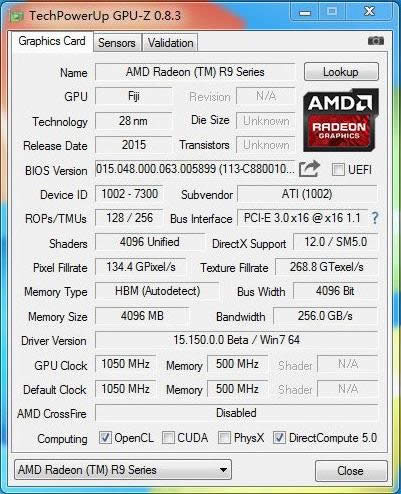

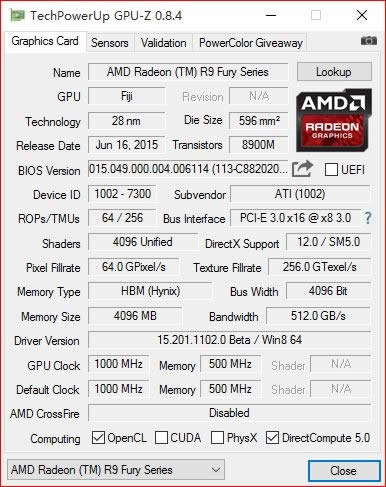

R9 Nano GPU-Z信息一覽

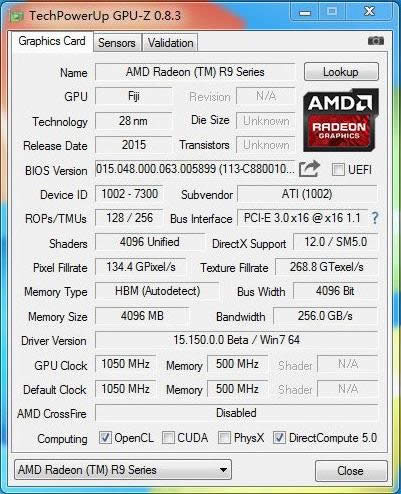

Fury X GPU-Z信息一覽

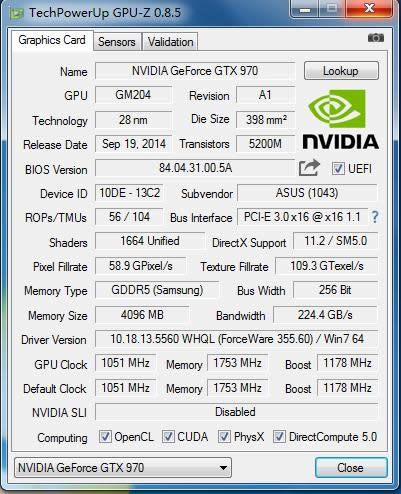

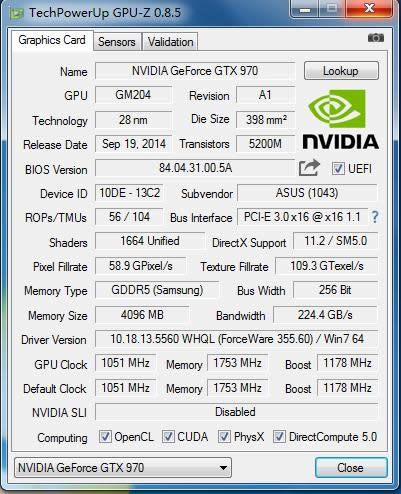

GTX 970 GPU-Z信息一覽

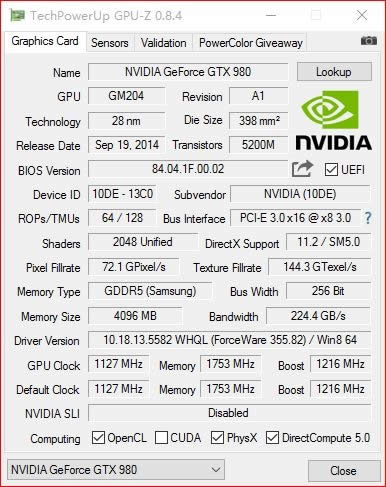

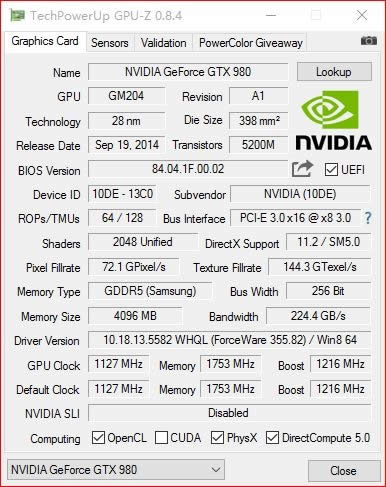

GTX 980 GPU-Z信息一覽

【性能測試:R9 Nano VS GTX 970】

我們首先為R9 Nano挑選的對手是GTX 970。二者從價位上看并不是對等的,但是盡管R9 Nano保留了和Fury X相同規格的核心,價格也差不多,不過它并不是定位在旗艦級性能顯卡檔次上的,而是專門面向高性能迷你系統。NVIDIA方面目前已有的最高端迷你卡就是GTX 970,所以我們讓它倆率先過過招是比較合適的選擇。

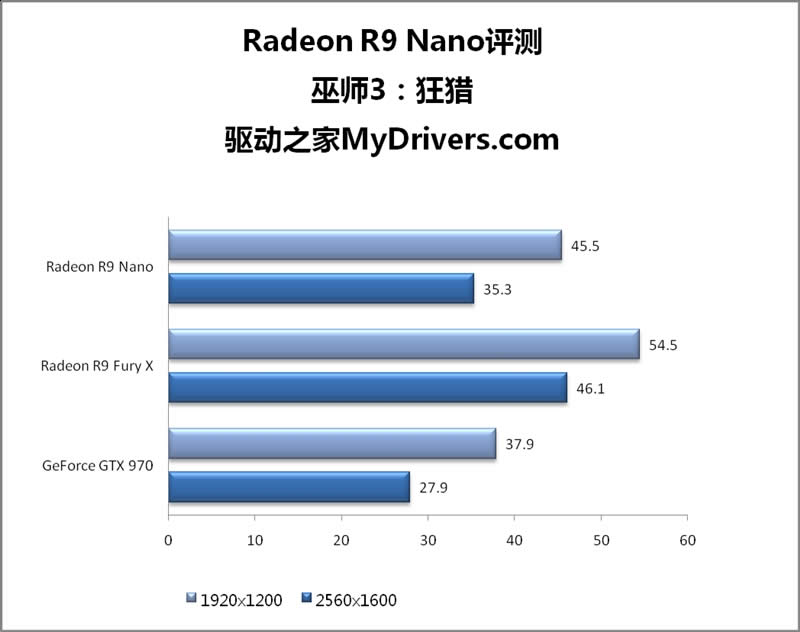

同時,我們也加入了Fury X成績作為參照,看看僅僅頻率略有降低的R9 Nano性能會損失多大。

左邊是R9 Nano,右邊是華碩GTX 970 mini

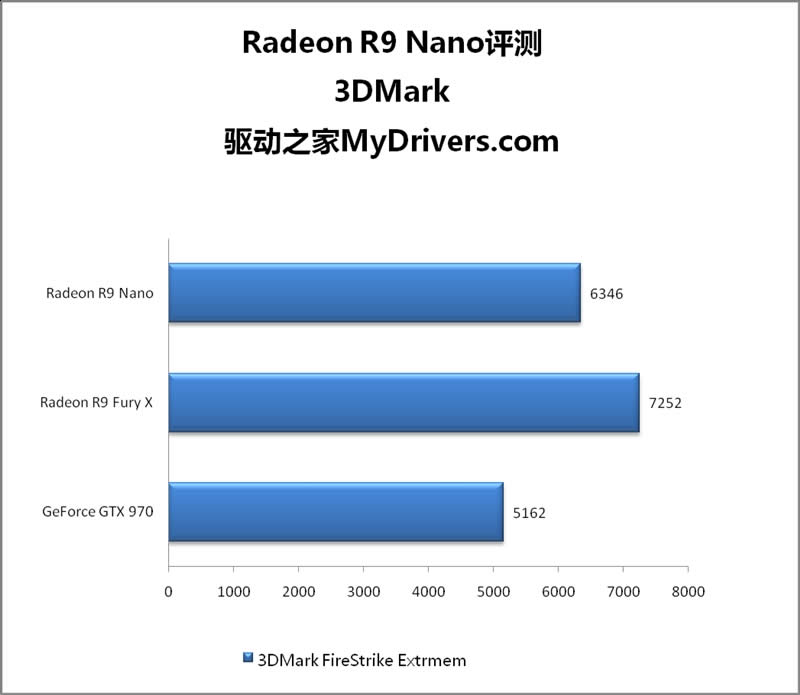

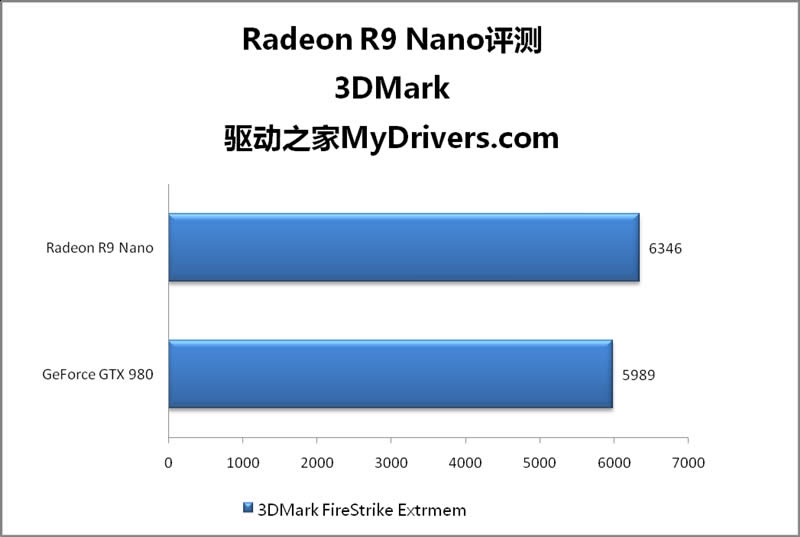

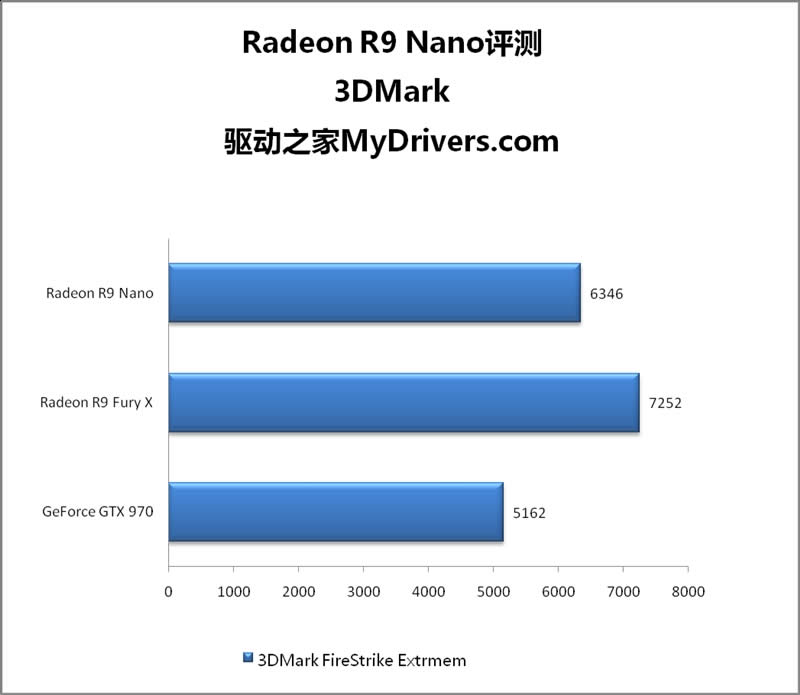

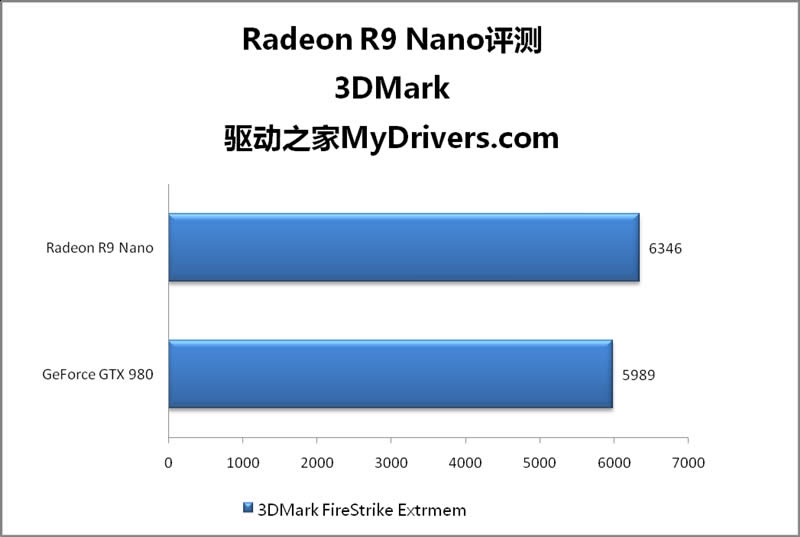

3DMark Fire Strike測試中,R9 Nano領先GTX 970大約有23%,但是落后R9 Fury X 13%左右。

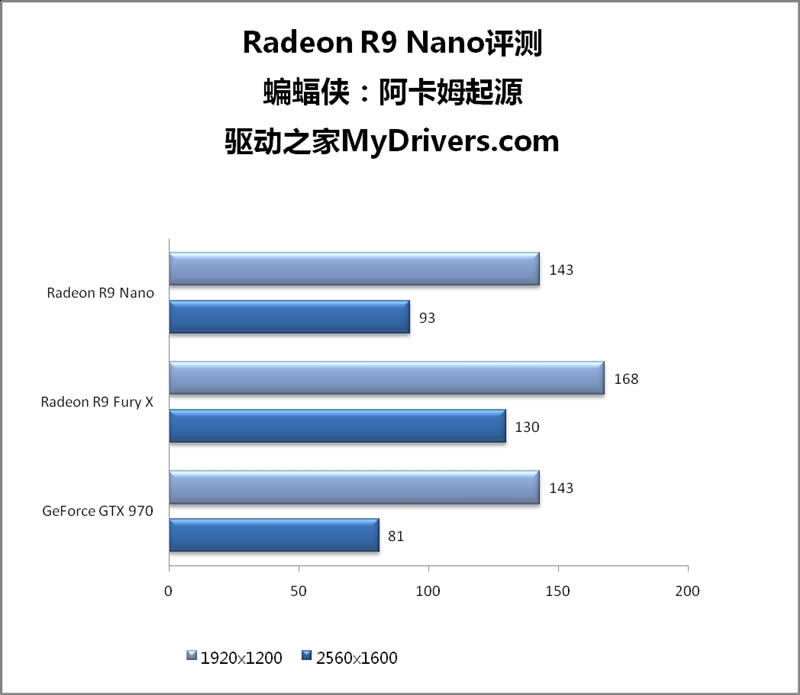

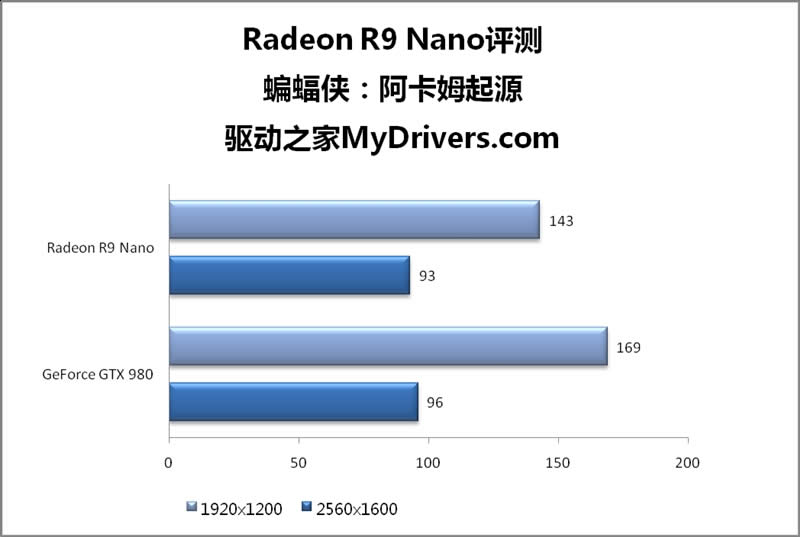

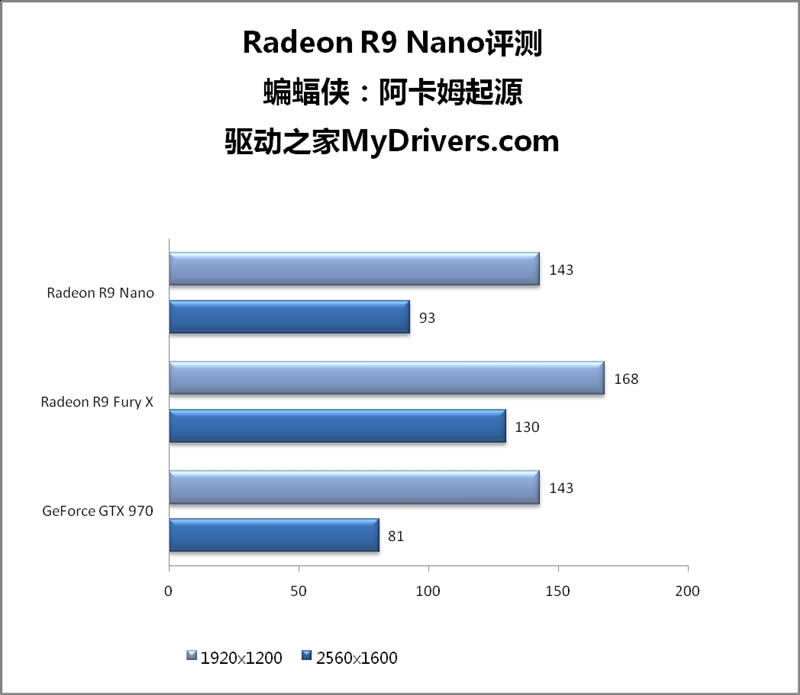

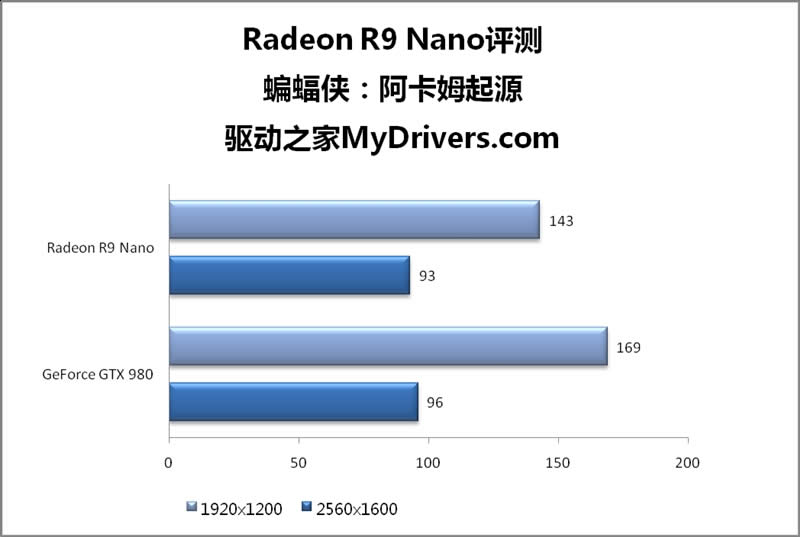

R9 Nano在《蝙蝠俠:阿卡姆起源》1920×1200分辨率下與GTX 970打成平手,但是當分辨率提升為2560×1600時,有著16%的性能優勢。

對比老大哥Fury X依然差距明顯,1920×1200分辨率下差了15%,提高到2560×1600時擴大至28%。

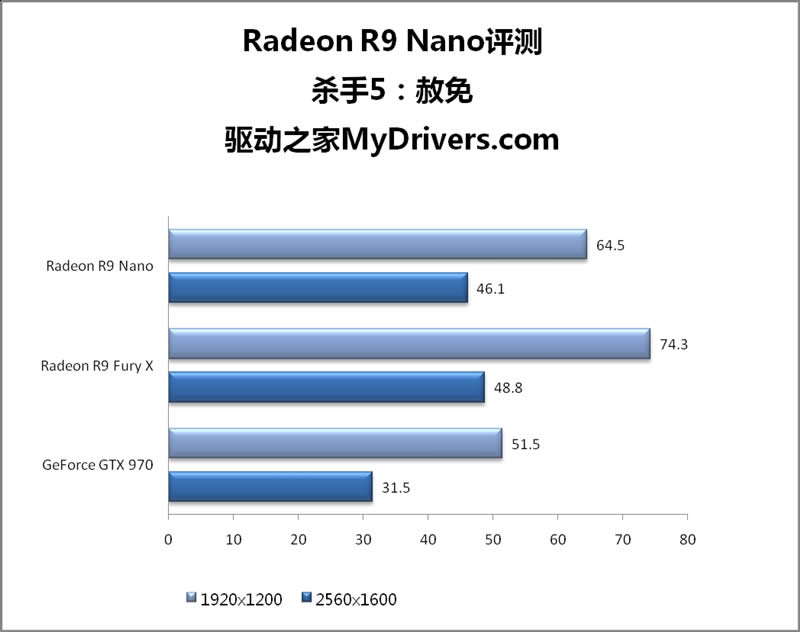

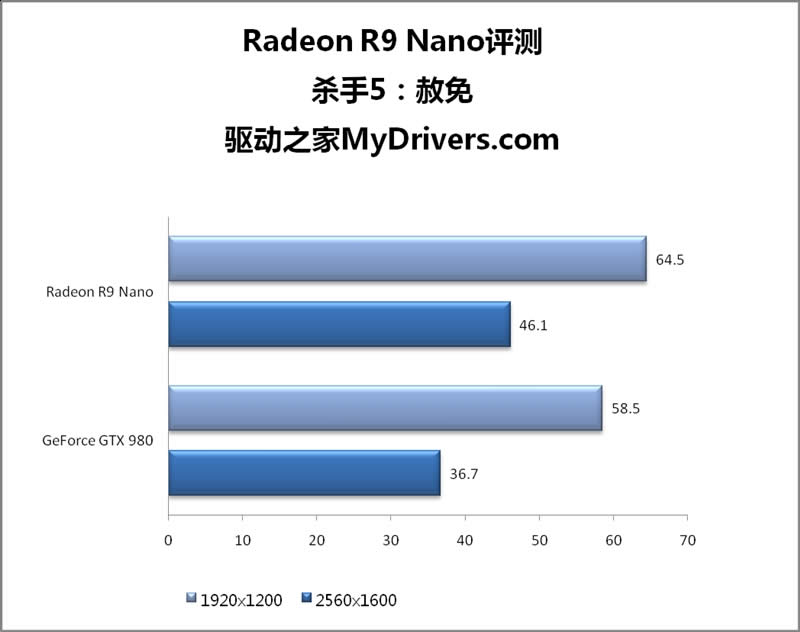

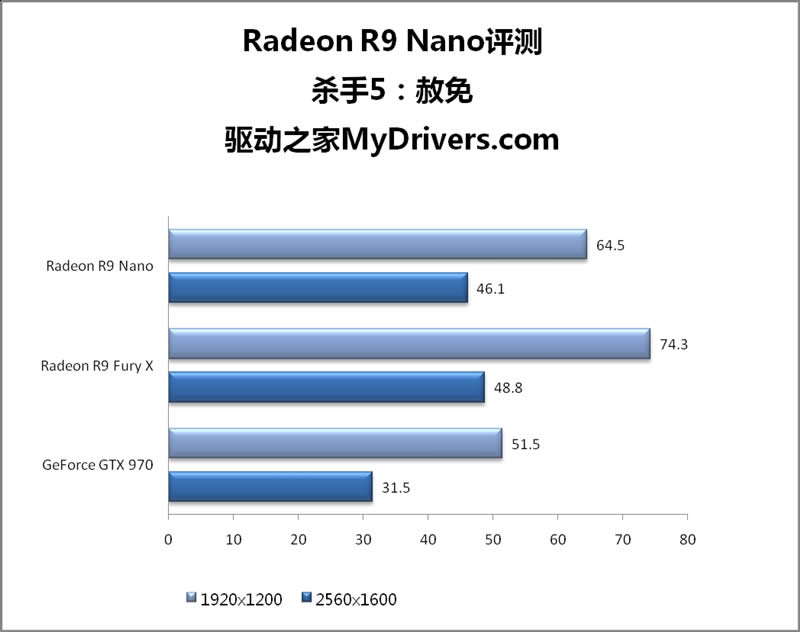

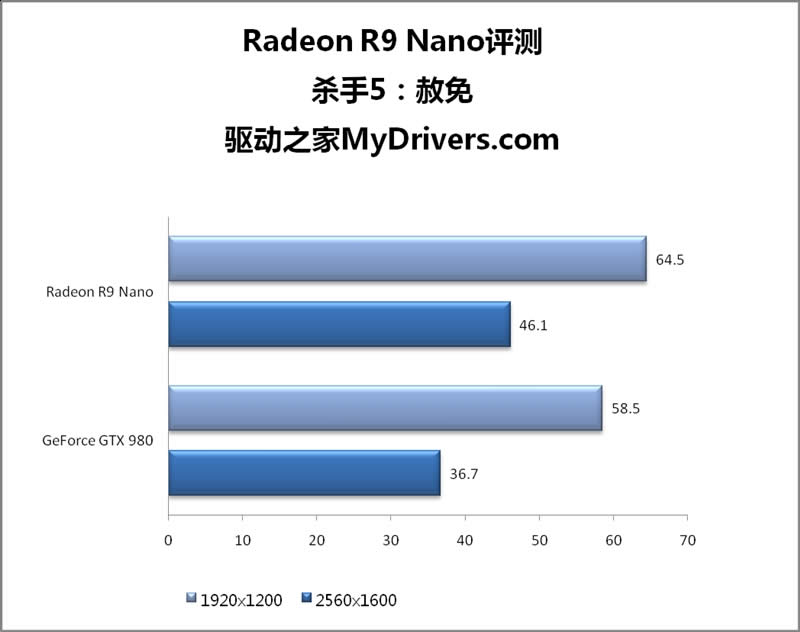

在《殺手5:赦免》中,R9 Nano兩檔分辨率的成績均能大幅領先GTX 970。2560×1600分辨率下很接近Fury X,但更像是后者沒有發揮完全。

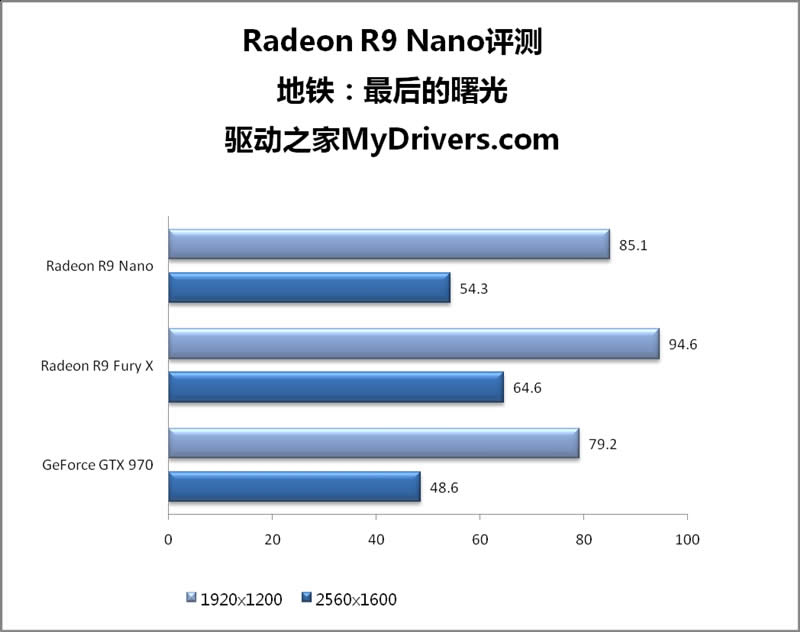

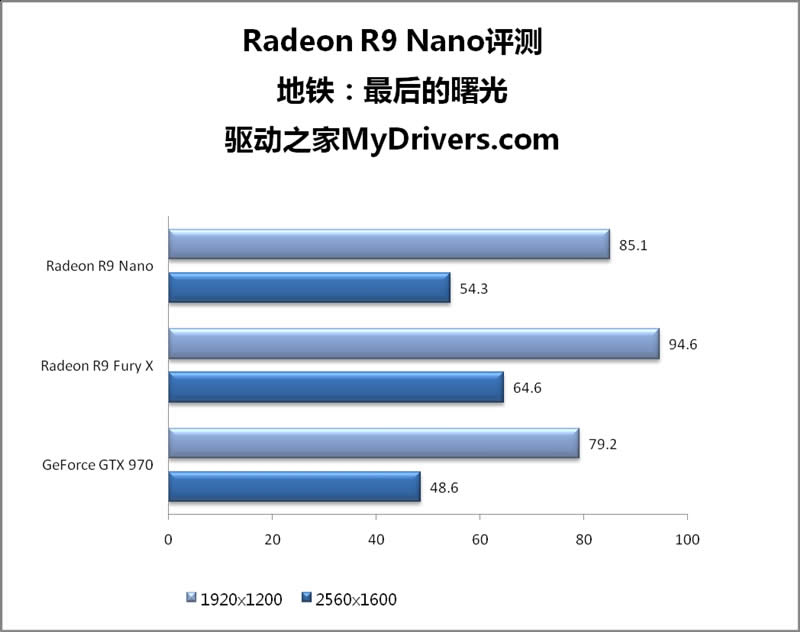

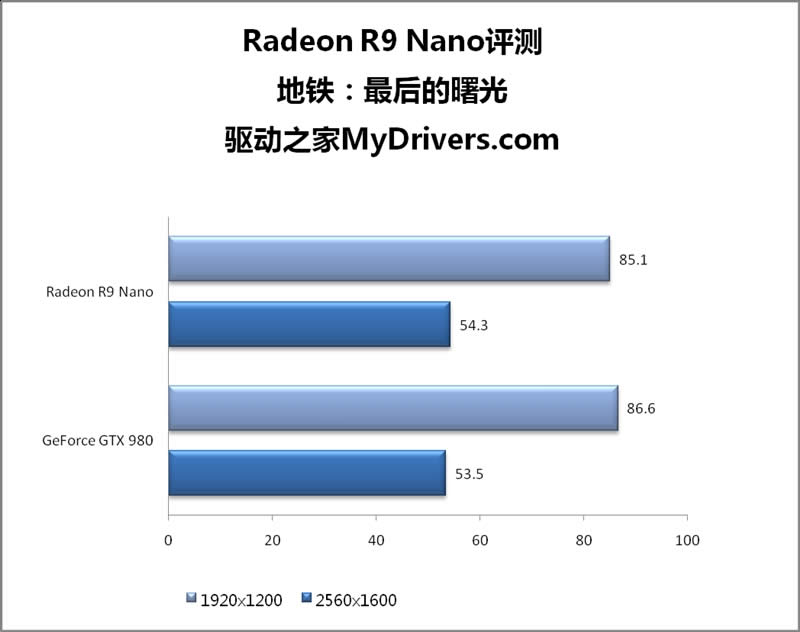

《地鐵:最后的曙光》測試中,R9 Nano也均是小幅領先GTX 970,但是落后Fury X 10-15%左右。

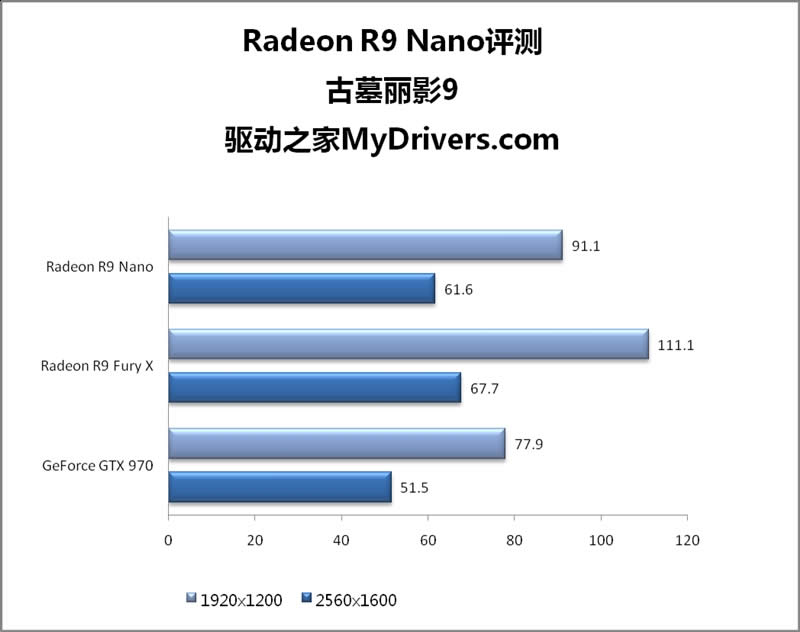

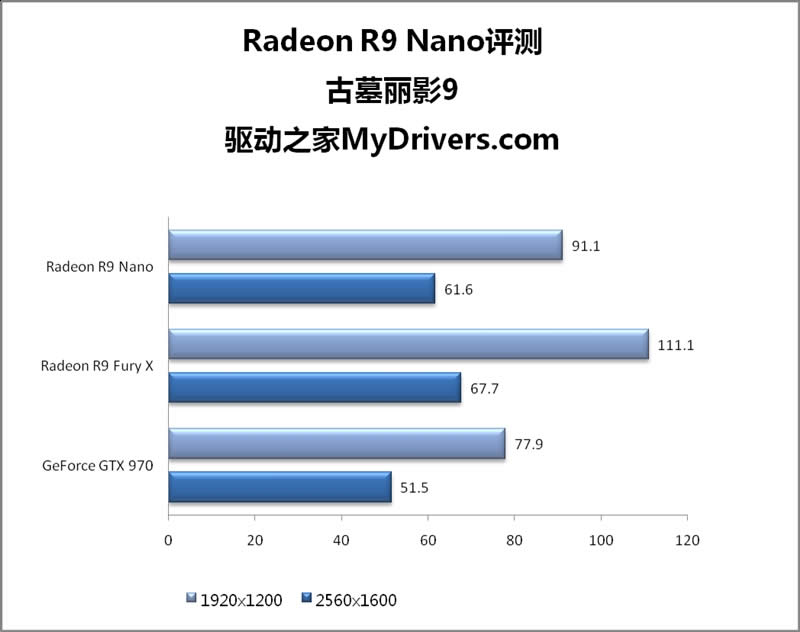

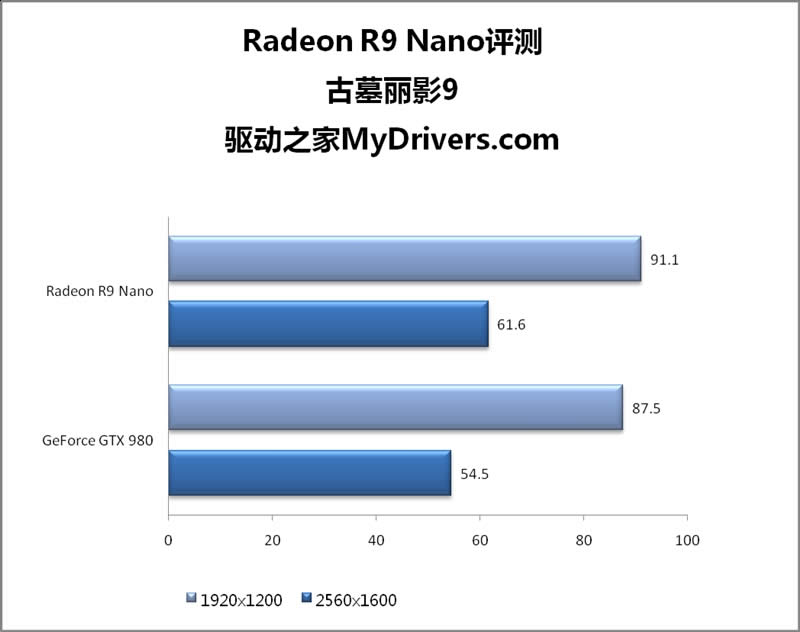

《古墓麗影9》中,R9 Nano的性能表現均能超越GTX 970至少15%,但是Fury X又出現了高分辨率后勁不足的問題。

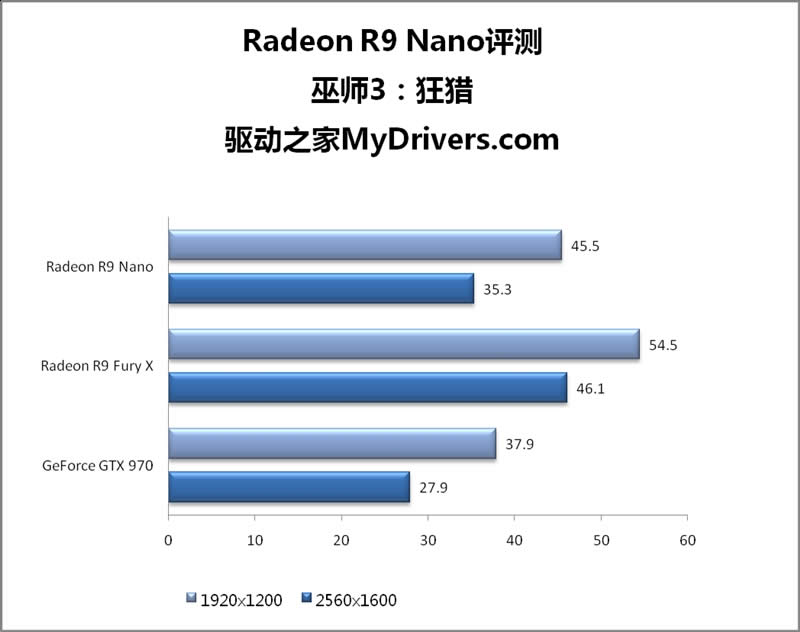

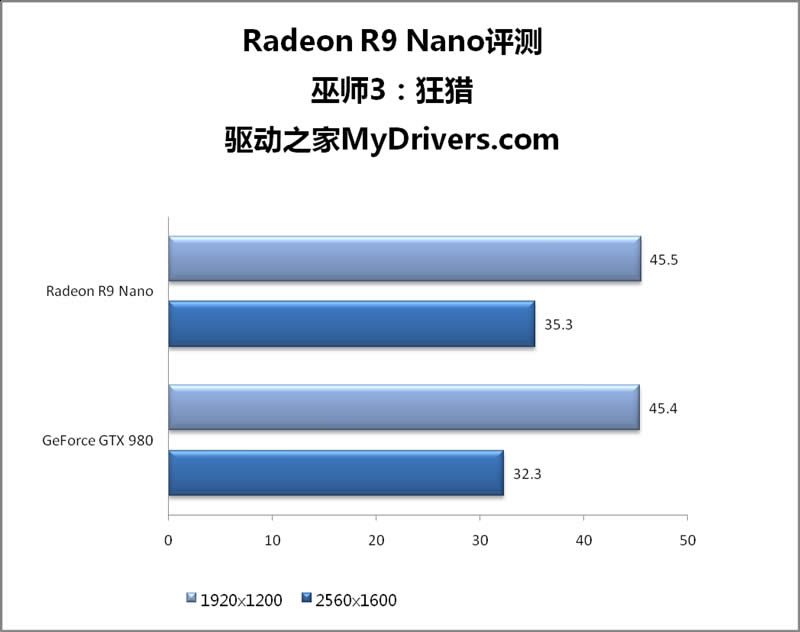

R9 Nano在《巫師3:狂獵》2560×1600分辨率下有著不錯的游戲表現,而此時GTX 970跌入了30FPS以下水平,同時落后Fury X 20%上下。

【性能測試:R9 Nano挑戰GTX 980】

在越過GTX 970之后,我們繼續前進,選擇了更高檔次的GTX 980來繼續試煉R9 Nano。

如果單就價格而言,它倆PK更加合理一些,畢竟,Fury X的對手主要是GTX 980 Ti,R9 Nano略有“縮水”后去面對同樣精簡過的GTX 980更自然一些。

3DMark Fire Strike理論性能測試中,GTX 980雖然比GTX 970提升了一截,但還是沒有超過R9 Nano。

《蝙蝠俠:阿卡姆起源》不愧是N卡的優勢項目,GTX 980在這里一舉超越了R9 Nano,不過2560×1600分辨率下兩款產品的差距并不大。

在《殺手5:赦免》中R9 Nano繼續展現優勢,兩檔分辨率表現都是技高一籌。

《地鐵:最后的曙光》對于誰家的顯卡來說都是一個不小的考驗,在這里R9 Nano與GTX 980旗鼓相當,不分上下。

在《古墓麗影9》中,R9 Nano與GTX 980在1920×1200分辨率下基本不分高低,但是在2560×1600分辨率下, R9 Nano領先了大約13%。

同樣的情況在《巫師3:狂獵》中繼續上演,R9 Nano與GTX 980在1920×1200分辨率下打成平手,但是當分辨率提升后,R9 Nano做到了小幅領先。

【總結:小身材大性能 R9 Nano顛覆傳統】

在今年6月AMD發布Fury X顯卡的時候,其“小巧”的身材以及強勁的性能,想必已經令不少玩家嘆為觀止,畢竟在這之前我們對于旗艦級性能顯卡的印象基本都是停留在“又大又長”這個概念上,能將一顆自家史上最龐大的核心做成不到20厘米長度的卡,著實讓人開眼,當然最大的功勞得記在首次使用的HBM高帶寬顯存上。

隨著R9 Nano的正式登場,毫無疑問AMD又一次徹底顛覆了大家對于“準旗艦級”顯卡這個傳統概念的理解和印象。15厘米長的電路板上配備完整的旗艦級核心、只需風冷散熱器,不得不說又是一次創新的勝利。外媒也紛紛用“The Power of Size”這樣的詞匯來形容。

2560×1440分辨率下,R9 Nano基本上可以做到Fury X 90%的性能,R9 Fury 95%左右的性能,如此體積、功耗的限制下已經十分不容易了。

而說到功耗,它只需175W,相比于兩位大哥分別降低了35%、20%,而且風冷就可以滿足。這無疑是比性能更吸引人的。

眾所周知,目前的DIY市場已經同10年前甚至是5年前發生了翻天覆地的變化。無論是新玩家還是老玩家,在看慣了一批批過于“傳統”的硬件產品之后,都渴望廠商能夠提供一些具備“顛覆傳統”屬性的新品來刺激市場,同時滿足大家與日俱爭的個性化需求。

AMD自然是看到了這一點,搶先利用HBM顯存技術控制了旗艦級顯卡的“長度”以及“尺寸”,R9 Nano、Fury X都在“方寸之間”展現出了優秀的性能。

從現階段看,它們的實際性能并沒有達到很逗玩家最初的高預期值,只能說基本上和GTX 980、GTX 980 Ti處在差不多的檔次,并不能完全超越,有些遺憾,但小巧的身材無疑是最討人青睞的。

尤其是R9 Nano,對于HTPC和ITX主板用戶來說具有里程碑的意義,因為在這之前幾乎沒有人可以想象,一款擁有旗艦級核心的顯卡可以做到如此之小。相信伴隨著R9 Nano的出現,今后會有一大批追求高性能的小型主機或者高性能HTPC的玩家誕生。

R9 Nano的官方建議零售價為5099-5299元,這么小個兒卻一點也不便宜,而在國內,藍寶石、迪蘭、訊景的新卡帝已經陸續上市,都是完全的公版,價格也均選擇了5299元這個高檔位,但缺貨十分嚴重。

華碩、藍寶石、訊景都準備有非公版,都目前看也只是換了一下散熱器甚至是擋板,PCB還是老樣子,而價格肯定會更貴了。

物理裝置按系統結構的要求構成一個有機整體為計算機軟件運行提供物質基礎。

【小尺寸之王:完整的Fiji XT核心】

【小尺寸之王:完整的Fiji XT核心】