20年Intel CPU粉絲轉投AMD Ryzen:結果讓人振奮

發表時間:2023-07-25 來源:明輝站整理相關軟件相關文章人氣:

[摘要]優酷是由古永鏘在2006年6月21日創立 。2006年06月21日正式上線。優酷現為阿里巴巴文化娛樂集團大優酷事業群下的視頻平臺。目前,優酷、土豆兩大視頻平臺覆蓋5.8億多屏終端、日播放量11.8億...

優酷是由古永鏘在2006年6月21日創立 。2006年06月21日正式上線。優酷現為阿里巴巴文化娛樂集團大優酷事業群下的視頻平臺。目前,優酷、土豆兩大視頻平臺覆蓋5.8億多屏終端、日播放量11.8億,支持PC、電視、移動三大終端,兼具版權、合制、自制、自頻道、直播、VR等多種內容形態。業務覆蓋會員、游戲、支付、智能硬件和藝人經紀,從內容生產、宣發、營銷、衍生商業到粉絲經濟,貫通文化娛樂全鏈路。

AMD Ryzen上市,2017年科技行業大事記,沒有之一。AMD擁躉已熱淚盈眶……

今天的K14 Ryzen,很容易讓人聯想起65nm時代的王者K8 Athlon。同時隱約浮現10幾年前AMD吊打Intel那段崢嶸歲月。一大批DIYer即將叛逃Intel。

Intel的碌碌,給了AMD機會。

Ryzen 7上市,一路高歌。Intel并沒有任何實質性的應對,Ryzen 5上市,勢頭更勁,Intel終于坐不住了。先是隔靴搔癢般的調整了在售產品的售價,又宣布SkyLake-X、Kabylake-X發燒級桌面處理器提前進入量產。從原計劃8月提前至6月。

半導體工業的研發生產具有相當嚴苛的計劃性,新構架提前2個月量產的難度不言而喻,不存在“臨時起意”。可見Intel其實一直在故作鎮靜,暗地早已做出應對,就公布的信息,SkyLake-X、Kabylake-X也算不上“炸彈”級別的大牌,種種跡象表明目前intel手中“沒有尖刀、只有牙膏”,牙膏如此喪心病狂的擠法,給了AMD機會。

Haswell之后,摩爾定律被打破。Intel的Skylake、Kabylake已經停留在14nm足足三年……,新構架SkyLake-X、Kabylake-X乃至未來的CoffeeLake仍采用14nm制程。

與其說AMD在14nm時代迎頭趕上,不如說AMD與Intel都“卡”在10nm,所幸,移動芯片領域10nm制程已經量產(高通驍龍835)。相信AMD、Intel突破10nm只是時間問題。但在目前14nm的節點下,Intel必須正視AMD Ryzen的后來居上。這對未來有非常長遠的影響。

處理器的第一指標——性能

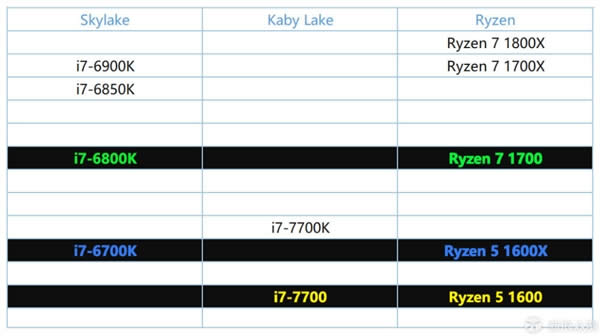

很顯然,在高端處理器層級,AMD已然具備了與Intel強開一波團的實力,在中端處理器梯隊,Ryzen 5 1500X更是單殺Intel全系……

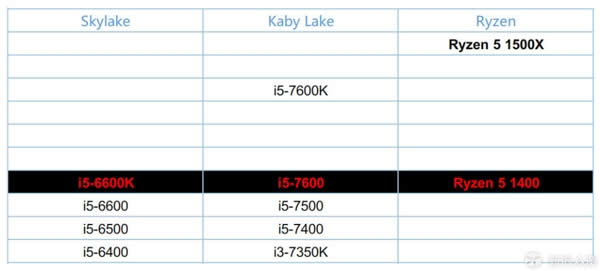

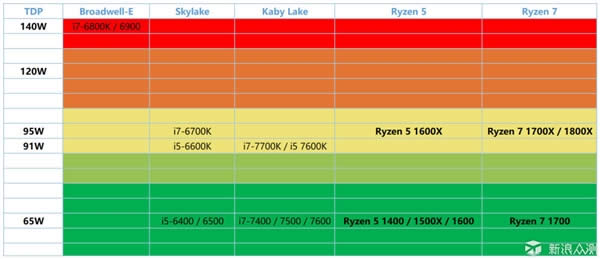

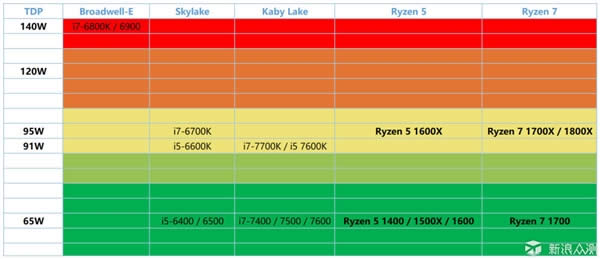

提及處理器性能,還繞不開一個參數——功耗。就像談及發動機動力,還要看對應的油耗,AMD追逐Intel的這10年里,以功耗代價來彌補性能,不斷的刷新處理器TDP新高,得益于14nm工藝,Ryzen終結了這種尷尬,甚至矯枉過正。

目前已上市的7款Ryzen,功耗水準都控制在65W/95W。且在這樣的TDP下,性能戰平、甚至戰勝Intel同級處理器。Intel發燒級處理器TDP已經達到140W。相對于此,Ryzen顯然還有潛力可挖掘。或者說AMD對于14nm制程的釬探并沒有觸底。

在上月AMD公布代號“Naples”的全新服務器CPU。AM4+,16核32線,64條PCIe。AM4+完全可以理解就是X99,Naples稍稍改進至桌面平臺,就是Ryzen 1900X的節奏!

intel即將上市的SkyLake-X不過12核24線,功耗卻達到了140W。

誒?這一幕似曾相識呀。

只不過…這一次“劇情反轉”,是“留給韓國隊的時間不多了…”

想想都為Intel捏把汗。

數碼、科技產品越發多元。已不僅僅是性能與價格上的比拼,而處理器(平臺)是純粹硬件。不存在垂直優化,交互粘性,更談不上外觀顏值。

依然保留著簡單粗暴的性能:價格

過往的10年里。同級處理器(平臺),Intel憑借相對優勢領先于AMD。自然價格也明顯高于AMD。Ryzen改變了這一格局,性能上追平、甚至反超了Intel。具有價格優勢的AMD更加凸顯性價比。

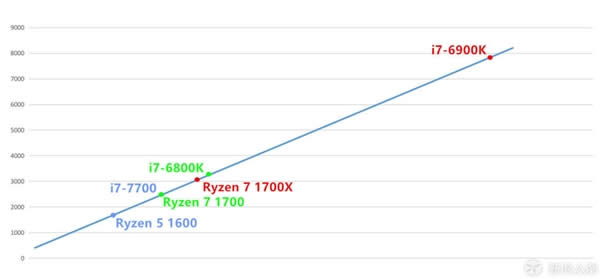

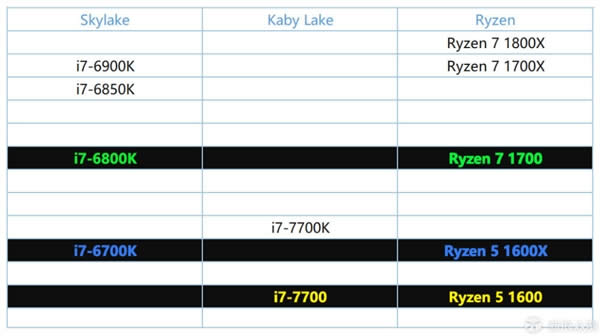

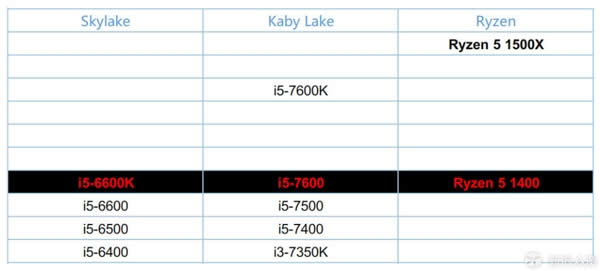

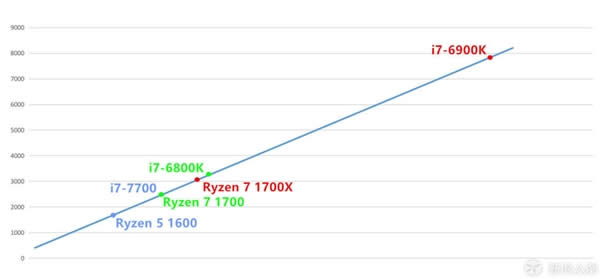

顏色相同代表性能相同。(幾乎)相同的性能的前提下,Ryzen價格較之intel低3-40%,在高端發燒級桌面處理器層面上,AMD Ryzen的價格更是腰斬Intel。

除了處理器本身的售價存在巨大差距外,還有個不容忽視的成本環節——平臺。AM4、B350平臺的主板均價在¥800左右,而X99均價¥2500+,若加算上平臺成本,在性價比方面Ryzen完全壓制intel……

這樣描述也許不直觀,再結合實際舉兩個栗子。10000元預算一臺主機,若X99+i7-6800K,U+板破5000。去除硬盤內存等必要部件,顯卡上GTX1050即破萬預算,而選用性能幾乎一樣的X370+Ryzen 1700,顯卡幾乎可上GTX1080。

5000元預算一臺主機,Z270+i5 7600。顯卡必須控制在¥1500以內。而B350+Ryzen 1400,留給顯卡則有近¥2000的富余。這不是一筆小賬,更不是DIYer的小算盤,與具體的錢數無關,在既定預算內達到最高性能、最優組合是DIY永恒的課題。

人們總是記住第一,遺忘第二。對于屢戰屢敗的第二名,又不禁心生憐憫。第二名鍥而不舍的精神,更是換來人民的欽佩,AMD具備一種intel不具備的悲情色彩。這種悲情已潛移默化的轉化成一種魅力。

而強者或多或少有些許傲慢。也許出于對這種傲慢的不屑,人們往往會為弱者吶喊助威。一如特朗普“意外”當選、克里夫蘭騎士隊“意外”奪冠。人們并不喜歡一家獨大的局面。無論出于憐憫、欽佩,又或是多一種選擇。AMD憑借Ryzen將Intel拽下神壇,眼下這種局面,是大多數人想看到的……

關于AMD/intel,個人沒有明顯的標簽。但礙于不爭的現實,在過去20年光陰里,終究還是Intel平臺使用較多。

20年前的K6,到后來的毒龍,再到10年前風光無限的Athlon,還有后來的“推土機”……,這些平臺都曾深度使用,帶給我難忘的回憶。對于AMD,這些年來一直心存惦念。

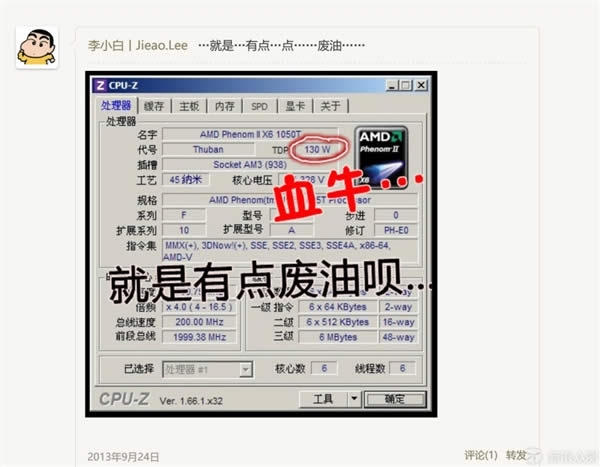

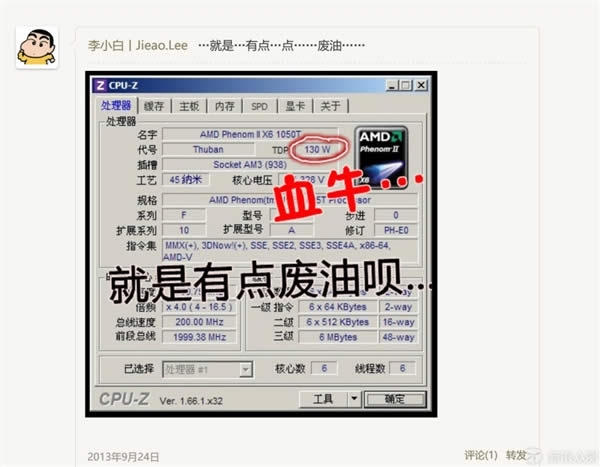

最近一次與AMD的交集是4年前,1050T。彼時130W的TDP足以讓人驚駭。

面對Intel,我們已然麻木。懶得提及i5、i7,SkyLake。但聊起Ryzen,DIYer都饒有興致,如今的AMD,在性能上不是曾經的“沒得選”,在性價比上更是完全壓制對手,無論是追求性能、還是考量性價比,甚至人文情懷的層面,DIYer都會義無反顧的投入AMD的懷抱。

值得一提的是,Zen構架的負責人——Jim keller,AMD股價暴漲5倍,與其不無關系。可以說沒有他就沒有今天的Ryzen。

而10年前碾壓intel的Athlon構架,也正是Jim Keller負責完成,幾乎憑借一己之力改變科技行業格局,雖然目前已經離職AMD,但其遺產足以讓AMD在14nm這一“輪回”里與Intel分庭抗禮。無論AMD擁躉或Intel死忠,首先是一名DIYer。

作為DIYer,讓我們向這名天才致敬!

優酷的內容體系由劇集、綜藝、電影、動漫四大頭部內容矩陣和資訊、紀實、文化財經、時尚生活、音樂、體育、游戲、自頻道八大垂直內容群構成,擁有國內最大內容庫。

物理裝置按系統結構的要求構成一個有機整體為計算機軟件運行提供物質基礎。